小児の処方せんを受け取ると、ふと手が止まってしまうことはありませんか?

吸入ってどこまで説明する?

子どもがお薬を嫌がったらどうすれば?

そんな風に迷った経験がある薬剤師も多いはずです。

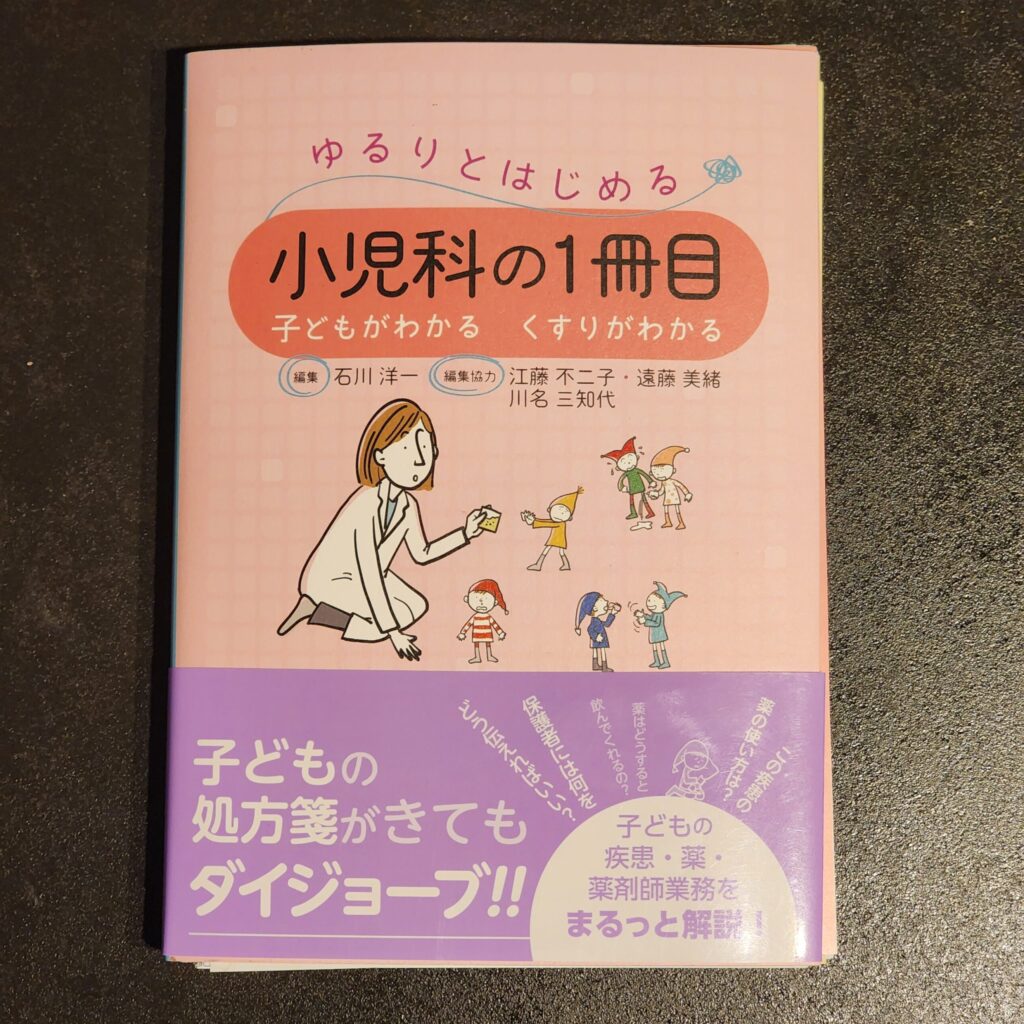

本記事では、小児の外来対応や在宅医療、服薬指導に自信が持てない方に向けて、『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』という実践書をご紹介します。

本書は、現場で出会う“よくある病気”を軸に、病態・ガイドラインに基づいた治療・処方解析・患者に聞き取ること・服薬指導での伝え方・交付後のフォローアップ・トレーシングレポートまで、薬剤師が「その場でどう動くか」を具体的に学べる構成です。

難しい内容も、薬剤師の実務に合わせて噛み砕いて解説されており、読みやすさが保たれています。

「これって自分が読む本かな?」と迷う必要はありません。

すべての薬剤師が全ページを読む必要はなく、外来・病棟・在宅など、立場に応じた“読むべきポイント”が見つかる柔軟な構成となっています。

小児対応に不安のある方、現場で使える引き出しを増やしたい方に、ぜひ手に取ってほしい1冊です。

| 評価項目 | 星 | ポイント |

|---|---|---|

| 総合評価 | 小児科領域に関わる薬剤師全員にオススメできます。新人からベテランまで、職場や経験年数を問わず学びのある1冊です。特に、実際の現場でどう判断し、対応するかを具体的にイメージできる構成が魅力です。 | |

| 実務での活かしやすさ | 服薬指導にそのまま使える動画、小児用量を確認する一覧表、処方の見方や保護者対応など、実務に直結する情報が豊富です。現場での悩みにすぐ応えてくれる内容が詰まっています。 | |

| 自己学習への向き | 症例ベースの構成で、空き時間に少しずつ読み進めやすく、体系的な知識の補強にも適しています。400ページ以上とボリュームがある分、内容は非常に充実しています。その一方で、学習に取りかかるハードルはやや高めに感じるかもしれません。 | |

| 読みやすさ | 文章自体は丁寧でわかりやすいです。ただし、複数の執筆者による構成のため、章ごとに表現や読みやすさにバラつきがある点が気になりました。 | |

| コスパ | 税込4950円と安くはない価格ですが、内容の充実度を考えると十分に納得できます。「すぐに使える」「繰り返し使える」知識が詰まっており、価格以上の価値があります。 |

『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』とはどのような本なのか?【特徴を解説】

1つの疾患を通して、外来薬剤師の“やること全部”を学べる構成

小児科の外来で処方せんを受け取ったとき、薬剤師が戸惑いやすいのは、「どう考えて対応すればいいか」が体系的に整理されていないからかもしれません。

『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』は、そうした現場の悩みに応えるように、1つの疾患に対して、薬剤師がどのように考え、行動していくかを順を追って学べる構成です。

つまり、薬剤師の思考の流れが見えるような構成になっています。

第1章では、「小児喘息」「アトピー性皮膚炎」「中耳炎」「風邪」「溶連菌感染症」など、小児外来でよく見かける疾患が取り上げられています。

それぞれの疾患について、

・処方せんを受け取ったときにどう考えるか

・病態や治療の背景にどんな知識が必要か

・どんな情報を医師に問い合わせるか

・保護者に何をどう伝えるか

・薬歴には何を記録するか

・トレーシングレポートでどのようにフォローするか

などが丁寧に解説されており、薬剤師の実務に直結する視点が満載です。

さらに、保護者と子どもの関係性や来局時の様子を観察し、その雰囲気からどのような説明や対応が適切かを考えるような具体的な例も紹介されています。

待合室での様子まで服薬指導に活かすという発想には驚かされました。

また、風邪や水痘といった感染症だけでなく、「てんかん」や「発達障害(ADHD・ASD)」といった比較的専門性の高い領域にも触れられています。

こうした内容も含めて、小児に関わる薬剤師として押さえておきたい知識を幅広く学ぶことができます。

「病気別に読む」スタイルなので、自分がよく遭遇する処方だけをピックアップして読めるのも利点です。

外来での小児対応に悩んだとき、「この本をひらけば何を確認すればいいかが見えてくる」——そんな頼れる1冊です。

現場ですぐに使える即時性と、自宅でじっくり学べる学習性。いざという時にも安心の1冊

本書は、現場で調べものをするときに“今すぐ使える”即時性と、時間をかけて“しっかり学べる”学習性の両方を備えた構成になっています。

第2章の早見表は、服薬指導や疑義照会など、時間に追われる場面でもすぐに確認できるようにまとめられており、現場での即応性を高めてくれます。

一方で、疾患ごとの考え方や説明の工夫、在宅医療や保護者支援などのテーマは、一度読んで終わるものではなく、何度も読み返すことで理解が深まる内容です。

そのため、「仕事の合間に拾い読みする」「休日にじっくり読む」といった、読む側のスタイルに合わせて使い分けることができます。

さらに、予防接種や誤飲、小児在宅など、普段の業務ではあまり出番がないけれど、いざという時に調べたいテーマも幅広く掲載されています。

「よくある処方」だけでなく、「たまにあるけど困ること」にも備えられる内容が詰まっており、薬局に1冊置いておくと、いざという時に頼りになります。

辞書のようにも使えて、読み物としても読み応えがある。そんな“使い方の自由さ”も、本書の魅力のひとつです。

小児用量の早見表が他書よりも見やすい【用量と特徴を分けた構成】

小児にフォーカスした本には、小児用量の一覧表が掲載されていることが多いですが、本書の早見表はその中でも特に見やすいと感じました。

第2章には、小児薬の頻用薬に関する一覧表が掲載されており、まず薬効別に小児用量が整理され、その後に各薬剤の特徴や注意点がまとめられているという構成になっています。

用量表と特徴表が分かれていることで、「とにかく今、用量だけを確認したい」という場面と、「その薬の特徴も押さえておきたい」という場面の両方に対応しやすくなっており、現場でも使いやすい構成だと感じました。

用量の一覧は頻用薬の確認に特化されており、忙しい現場でも手早く活用できます。一方、別に設けられた特徴の表では、薬剤ごとの注意点や違いが簡潔にまとめられていて、こちらも実務での確認に役立ちます。

小児薬の早見表では、用量と特徴が1つの表に詰め込まれていて見にくい早見表も多い中で、本書のように分けてある形式は、必要な情報に素早くアクセスできる点で非常に使いやすいと感じました。

服薬支援・説明の工夫も、“すぐ使える引き出し”として広がる

本書の第3章では、薬を嫌がる子どもへの対応や、保護者への説明の工夫が具体的に紹介されています。

特に印象的だったのは、初回の服薬指導で全てを伝えきろうとせず、必要最低限の説明にとどめ、次回来局時に改めてフォローするという考え方です。

そのために薬歴にどのように記録を残すか、次の指導でどう活かすかといった実践的な視点も紹介されています。

また、子どもや保護者の性格、来局時の様子、家庭の背景に応じた説明の工夫も取り上げられており、服薬指導の引き出しを増やすことができます。

後述しますが、子どもへの服薬のさせ方を解説した動画が付録についており、指導の場でそのまま活用できるのも助かります。

小児在宅の実際がイメージできる。初めての一歩を後押ししてくれる

本書の第6章では、小児在宅医療に関する内容も取り上げられています。

在宅医療は薬剤師が「やってみたい」と手を挙げて始められるものではなく、ある日突然、医師から指示が来て関わることになるケースもあります。

そうしたときに、右も左もわからないままスタートするのと、本書を一度読んでおくのとでは、受け止め方も動き方も大きく違ってくると思います。

小児の在宅医療に限らず、薬剤師業務で「これさえ押さえればOK」というような正解は存在しません。

患児の状態はもちろん、保護者との関係、自宅の状況、家族構成、地域の支援体制など、すべてが異なるからこそ、個別に考える姿勢が求められます。

本書では、そうした「状況に応じてどのように考えるか」を、具体的な事例をもとに学ぶことができ、実際の現場をイメージしやすい内容になっています。

経験がなくても、「もし自分が関わるならこう動くかもしれない」と想像できるようになる一章であり、初めて在宅に触れる薬剤師にとっても、安心して一歩踏み出せる後押しになる内容です。

服薬指導でそのまま使える動画が付録としてついている

本書には、子どもへの薬の使い方を解説した動画が付録としてついており、服薬指導にそのまま活用できます。

QRコードから専用ページにアクセスでき、スマートフォンですぐに視聴できるため、薬局内での説明やスタッフ教育にも役立つ内容です。

服薬指導の場面では、言葉で説明することはできても、実際に保護者がその場で実践するとなると難しさを感じることがあります。

動画では

- 散剤を上手に飲むために(服薬補助ゼリー・シリンジ)

- 軟膏の塗り方

- 浣腸の使い方

- 坐薬の使い方・切り方

- エアゾール製剤の吸入方法

- 点眼薬のさし方

- 錠剤の粉砕方法と篩過

といった項目を視覚的に理解できるようになっています。

操作の流れや注意点も動画で確認できるため、「こうすればいいんだ」と安心してもらえるサポートになります。

文章だけでは伝わりづらいことを“見せて伝える”ことができるのは、本書ならではの強みです。

トレーシングレポートの例が豊富

本書には、トレーシングレポートの具体例が7件掲載されています。

すべて異なる疾患を取り上げており、処方医への提案や情報提供の視点がそれぞれ異なるため、薬剤師がどのような場面で、どのような切り口で医師に伝えるかを幅広く学ぶことができます。

たとえば、てんかんの章では「服用錠数の間違い」に関するトレーシングレポートが紹介されています。

服用量を誤っていた患者の状況や、どのような指導を行ったのか、手持ちの薬が早めになくなることで受診タイミングが前倒しになる点まで、詳細に報告されています。

こうした視点は、小児だけでなく、大人の処方でのトレーシングレポートにも十分応用が可能です。

特に、保護者が服薬管理をしている小児よりも、服薬ミスが起こりやすい高齢者の方が対象となる場面では、なおさら参考になると感じました。

「トレーシングレポートを出したいけれど、何をどう書けばいいかわからない」という薬剤師にとって、考え方の土台となる事例が詰まっています。

報告のフォーマットや文面だけでなく、問題の捉え方や提案の視点まで学べる、実務に近い内容です。

実務で活かせた具体例

参考書は読むだけではなく実際の業務で活かしてこそ価値があります。

ここでは、私が実際に本書の内容をヒントに取り入れてみた具体例をいくつかご紹介します。

軟膏のチューブに塗る部位のシールを貼って交付するようにした

アトピー性皮膚炎の処方では、ステロイドや保湿剤など複数の外用薬が出されることが多く、それぞれ塗布部位が異なるケースもよくあります。

薬袋には塗布部位が記載されていますが、自宅で動き回る子どもに薬を塗るのは一苦労です。さらに使用後に薬袋に戻して管理するのも大変です。

本書には、外用薬のチューブに使用部位を記載したシールを貼って交付した、という記述があります。

この記載をヒントに、実際に薬局でも取り入れてみたところ、「わかりやすい」と保護者から好評でした。

ちょっとした工夫ではありますが、薬を正しく使ってもらうためのサポートとして、薬剤師の立場からできることを見直すきっかけになりました。

誤飲時の問い合わせ対応マニュアルを作った

薬局に保護者から、

子どもが私の血圧の薬を飲んだかもしれません!

と慌てた様子で電話があったとしたら──。

あなたはどのように対応しますか? 正確な判断ができる自信がありますか?

私自身、誤飲の問い合わせを受けた経験はありませんが、本書を読んで、頻度が少ないからこそ準備しておくべきだと感じました。

そこで、薬局内で誤飲時の問い合わせ対応マニュアルを作成しました。

マニュアルには、確認すべき項目(服用した薬・量・時間・児の様子など)、医師に相談すべき基準、緊急性を判断するためのポイントを整理して記載。

あわせて、近隣の医療機関・救急相談窓口の連絡先も一覧にして、スタッフ全員が迷わず対応できるようにしました。

誤飲は滅多に起こることではありませんが、だからこそ、その時に落ち着いて対応できる備えが必要です。

本書の情報をもとに、実際の行動に落とし込めたことは、大きな安心感につながりました。

付録の飲ませ方動画を現場に導入した

私の薬局では、問診票を成人用と子ども用に分けて運用しています。

子ども用の問診票では、これまでに飲んだこと・使ったことのある薬の剤形を確認する項目を設けており、初めて薬を飲ませるという保護者も少なくありません。

そうした保護者には、本書に付属している「薬の飲ませ方動画」を案内するようにしました。

QRコードでスマートフォンからすぐに視聴できるため、「文章よりもずっとわかりやすい」と好評をいただくことが増えています。

また、問診票での確認だけでなく、以前から通われている患児や保護者から「うまく飲ませられない」と相談を受けた際にも、この動画を紹介しています。

散剤や坐薬、点眼など、薬の種類によって工夫が必要な場面を映像で確認できることは、保護者にとっても大きな安心材料になります。

動画を使うことで、服薬指導にも説得力が生まれ、保護者とのコミュニケーションも取りやすくなったと感じています。

『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』を読んだ感想と気になった点

本書を通して得られた学びや印象に残った点、そして読んでいて少し気になった点・人によっては注意が必要かもしれない点をまとめました。

読みやすさや情報の活かし方に個人差はあると思うので、その参考になれば嬉しいです。

面白かった!【知らないことばかりで学びが多い】

この本を読んでまず感じたのは、「面白い!」という気持ちでした。

子どもへの説明の仕方、薬の捉え方、そして日々の服薬指導にすぐに活かせそうな考え方がたくさん詰まっており、読み進めるのが楽しくなる内容です。

たとえば、喘息の薬について「鬼ごっこで走っても咳が出ないようにする薬」と子どもに伝える表現が紹介されており、とても印象に残りました。

こうした例を知っているだけで、保護者や子どもとの距離が少し縮まりそうです。

アトピー性皮膚炎の章もとても興味深く、プロアクティブ療法という言葉を本書で初めて知りました。

プロアクティブ療法とは、症状が治まった後も少量の薬を続け再発を防ぐ治療法です。

遺伝要因と環境要因に分けて考えるという視点も勉強になりました。

また、「ケトン食療法」という言葉も初めて知りました。これは、てんかんなどの一部の疾患に対して行われる治療法で、糖質を制限し、脂質をエネルギー源とする食事管理を行うものです。

このような治療を受けている患児では、薬に含まれる糖類や乳糖にも注意が必要で、服薬指導や調剤の際に意識する視点がまったく違うのだと気づかされました。

知らないことばかりでしたが、読み進めるうちに「これは現場で活かせる」「自分の対応を見直したい」と思える場面が多く、学びの多い1冊でした。

読みやすい!【読みにくいガイドラインから、現場に必要な部分を抽出してくれている】

小児科領域のガイドラインは、情報量が多く、専門的な表現も多いため、薬剤師が実務で活用しようとしても「どこから読めばいいかわからない」と感じることがあります。

私自身も、読もうと思ってもなかなか読み進められなかった経験があります。

本書は、そういったガイドラインの要点を、薬剤師の視点でわかりやすく整理してくれているのが印象的でした。

たとえば、小児急性中耳炎の章では、「小児急性中耳炎診療ガイドライン2024年版」の内容が図を用いてまとめられており、アモキシシリンの使い方が視覚的に理解できるようになっています。さらに、処方せんの内容から重症度が把握しやすく、実際の対応に役立ちます。

文章自体もスラスラと読みやすいです。

専門書であるため、一部専門用語は調べながら読む必要がありましたが、難しすぎるという印象はありませんでした。

また、病気ごとに章が分かれているため、自分が関心のある部分だけを選んで読むことができ、専門書としてはハードルが低いと感じました。

(気になった点)章によっては、言い回しがわかりにくい部分もある

本書はさまざまな分野の薬剤師や医師など、複数の執筆者によって構成されています。

そのため、全体としては読みやすいものの、章によって文章のトーンや言い回しに違いがあり、やや読みにくく感じる場面がありました。

ある章ではスムーズに読み進められるのに、別の章では「この表現、どういう意味だろう?」と立ち止まって考えることもありました。

こうした点は、多くの執筆者が関わる本ならではだと思いますが、人によっては少し読みづらさを感じるかもしれません。

とはいえ、内容自体が難解というわけではありません。分からない用語を調べたり、何回か読み返せば理解できるものばかりです。

(気になった点)専門用語や内容によっては、読むのに少し時間がかかることも

以下は、本書の引用です。

プロアクティブ療法は、症状の存在しない時期にも全身に適宜抗炎症外用剤を塗布するという、一見薬剤量が多くみえる治療法である。実際は全身に存在する臨床的には現れないsubclinicalな湿疹を抑制するために長期的には抗炎症外用薬の使用量を減少することができる。近年はステロイドよりも副作用の少ない外用薬が使用できるようになり治療選択肢の幅が広がった。

(引用:『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』じほう、2024年、p.30)

私はこの文章を読んだだけでは、プロアクティブ療法が具体的にどのようなものなのか、正直よくわかりませんでした。

特に「subclinicalな湿疹を抑制する」という言葉の意味が分からないことと、全体の流れがつかみにくいことが読みにくい原因だと思います。

なので、一度自分で調べてから改めて読み直すことで、内容を整理することができました。

subclinical(サブクリニカル)とは症状がはっきりと出ていないという意味です。「subclinicalな湿疹を抑制する」とは、見た目には治っているようでも、皮膚の内部には再発の火種が残っている場合があるので、抗炎症薬で早めに抑えておこうという意味です。

この流れを受けて、次のページでは保護者の不安や治療継続に関する課題について触れられています。

プロアクティブ療法は、症状のないときにも抗炎症外用剤を使用するため、患児および保護者の心理的な不安感は非常に強く、治療初期での離脱が予想される治療法である。

特に不安の強い患児・保護者には、寛解に導くことで最終的にはステロイド外用剤の使用量を減らせることを根気よく説明し、治療初期の離脱を回避する必要がある。

(引用:『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』じほう、2024年、p.31)

この文章を読んで私は、ステロイドの総使用量を減らすために、あえて症状がないときにも塗り続けるプロアクティブ療法が、具体的にいつまで続けるものなのかが分かりませんでした。

寛解になったら使用をやめられるのか?

でも症状がなくても塗るのが前提なら、寛解になっても塗り続けるのでは?

それならステロイドの使用量は本当に減らせるのか?

という疑問が残りました。

また、「根気よく説明することが必要」とありますが、ステロイドを“いつまで塗るのか”が分からないままでは、どう説明すればよいのかも分からないと感じました。

不安に寄り添いたくても、説明の根拠がつかめないままだと、自信を持って伝えることは難しいと感じます。

調べてみたところ、プロアクティブ療法には明確な終了時期があるわけではなく、皮膚の状態を見ながら徐々に間隔をあけ、安定が続けば中止も検討するという運用であることがわかりました。

最終的には、再燃を防ぐことを目的に“続けるかどうかを判断していく治療法”であり、ずっと塗り続けるわけではないということです。

患者さんや保護者に説明する際には、この点をしっかり伝えて、安心して治療を継続してもらえるようにしたいと思います。

『ゆるりとはじめる 小児科の1冊目』をオススメできる人

本書は、薬剤師なら誰が読んでも学びのある内容だと感じました。

その中でも特に、「これは参考になりそう」と思った人の例をいくつか挙げてみます。

外来で小児の処方せん対応をする人

外来で小児の処方せんを受け取る機会がある薬剤師には、間違いなくオススメできる1冊です。

タイトルにある通り、「小児科の勉強を始めたい」という薬剤師にとっても入りやすく、小児対応の基礎を身につける“最初の1冊”としてちょうどよい内容になっています。

一方で、小児科領域に慣れているベテランの薬剤師が読んでも、「そうか、こういう伝え方もあるのか」「こういう視点は自分にはなかった」と感じられるような気づきや学びがあると思います。

実際の処方や指導例をもとに、考え方や伝え方を多角的に整理しているため、経験値に関係なく得られるものがあると感じました。

小児在宅医療に関わる人

小児在宅医療に関わる薬剤師にとっても、本書は非常に参考になる1冊です。

在宅では、その患児の病状だけでなく、ご家族の思い、自宅の環境、地域の支援体制など、状況によって対応が大きく変わります。

マニュアル通りに動くことは難しく、本人・家族・医師と一緒に、その都度「何が最善か」を考えていく必要があります。

本書には、そうした場面での考え方のヒントが散りばめられています。

決まった答えがあるわけではないからこそ、「どう考えるか」「どう関わるか」の軸を持つことが求められますが、その軸を築くうえで本書は大きな助けになります。

トレーシングレポートを出したい人

トレーシングレポートを出してみたいけれど、「どんな内容なら報告するべきか」「どうやって文章にまとめたらいいのか」が分からず、なかなか踏み出せない薬剤師は多いのではないでしょうか。

本書には、7件の具体的なトレーシングレポートの事例が掲載されており、どんな視点で処方の背景を捉え、医師にどう情報提供するかがイメージしやすくまとめられています。

また、それぞれ異なる疾患を取り上げているため、多角的な視点から「レポートに書けること」が見えてきます。

小児科領域の本ではありますが、大人の処方への応用もしやすく、「この切り口なら自分も書けそう」と思える実践的な内容です。

一歩踏み出すきっかけとして、読んでおいて損のない構成だと感じました。

読む人の立場によって、活かし方が変わる柔軟な1冊【全ページ読まなくてOK】

結局のところ、どんな立場の薬剤師にもオススメできる1冊だと思います。

本書は、読む人の立場や経験によって、得られる学びや活かし方が変わる柔軟な内容になっています。

全ページを最初から読む必要はなく、気になる章だけをつまみ読みしても、十分に学びがあります。

病気ごとの構成になっているため、自分の薬局によく来る患者の疾患に絞ってピンポイントで学ぶことも可能です。

新人薬剤師が基礎を身につける参考書としても、ベテラン薬剤師が日々の対応を見直すヒントとしても役立ち、立場や経験に関係なく手に取る価値があると感じました。

著者・執筆者

本書の編集は、明治薬科大学特任教授の石川洋一先生が担当されています。

執筆には、薬局薬剤師・病院薬剤師・小児科医・耳鼻科医・感染症医など、総勢43名もの専門家が関わっており、小児科領域を多角的に捉えた内容となっています。

それぞれの専門性や現場経験が活かされていて、実際の症例や保護者対応の記述には、現場の温度感がそのまま反映されていると感じました。

「1人の著者では書けない内容」を、チームで仕上げた本という印象が強く、さまざまな視点から学べるのも本書の大きな魅力のひとつです。

まとめ【読むのが楽しい本でした】

記事全体で紹介してきた内容を、最後にコンパクトに整理してみました。

購入を検討している方や、内容をざっと振り返りたい方の参考になれば嬉しいです。

【どのような本か】

• 小児外来での薬剤師の対応を、病気ごとに具体的に学べる実践寄りの内容

• 初心者にもわかりやすく、ベテランでも気づきがある構成

• 気になる疾患から読める柔軟な構成で、全ページを読む必要はなし

• 予防接種や誤飲など、頻度は少ないけれど重要な内容を“薬局に置いておける”安心感がある

【本書を読んだ感想】

• とにかく面白い! 知らないことばかりで学びが多かった

• 「これ、明日使えるかも」と思えるヒントが多く、現場ですぐ活かせる内容

• プロアクティブ療法やケトン食など、初めて知った言葉も多く勉強になった

• 調べながら読む部分もあったが、読みやすい構成で学びやすかった

【どんな人にオススメか】

• 小児の処方対応に苦手意識がある薬剤師

• トレーシングレポートを書いてみたいけど、何から始めればいいか分からない人

• 小児在宅や、より深い保護者対応に関心がある薬剤師

• 「まずは1冊、小児を勉強したい」と思っているすべての薬剤師

「とりあえず1冊、小児のことを勉強したい」

そう思っている薬剤師に、私はこの本を真っ先にすすめたいと思います。

すべてのページを読まなくても、自分に必要なところから読み始められる柔軟さも魅力。

一度読んで終わりではなく、これから何度も開きたくなる実用書です。

コメント