あなたが働く薬局には、妊婦さんや授乳中の患者さんはよく来ますか?

もし、内科や循環器など高齢者中心の薬局なら、妊婦さんへの服薬指導の経験は少ないかもしれません。

そんな中で、たまに来た妊婦さんに

この薬、大丈夫ですか?

と突然聞かれて、戸惑った経験はありませんか?

「(薬品名) 妊婦 大丈夫」で検索しても答えが出ず、添付文書には有益性投与の一言だけ…薬剤師あるあるですよね。

今回は『妊娠と授乳 改訂4版』を解説します。

私が働く薬局は消化器内科の処方せんがメインですが、小児科や婦人科も近く、授乳中のお母さんや妊娠希望の患者さんが来局される機会もあります。

そんな日々の中で本書には何度も助けられてきました。とっさの判断に使える「一覧表」、妊娠時期別・薬効分類別の整理された解説、実践的な声かけ例まで載っていて、まさに持っていて安心できる一冊です。

この記事を読むことで

- 本書の特徴や構成

- 実務での活かし方

- 実際に業務に使っている薬剤師が感じるメリット・デメリット

- どんな人にオススメなのか

がわかります。

薬局での即時対応から、自宅での自己学習まで幅広くカバーしている一冊です。妊婦・授乳婦からの「この薬大丈夫?」に、自信を持って対応できるようになります。

この記事で、本書の“使える理由”をぜひチェックしてみてください。

| 評価項目 | 星 | ポイント |

|---|---|---|

| 総合評価 | 妊婦・授乳婦対応の不安を軽減できる一冊。内容はトップレベル。価格と携帯性がやや難点だが、薬局に1冊あると心強い。 | |

| 実務での活かしやすさ | とっさの判断に役立つ一冊。構成が明快で情報が探しやすい。大判で携帯性は低いが、薬局常備に最適。 | |

| 自己学習への向き | 薬剤師として学びたい知識が豊富。やや難解な部分もあるが、取捨選択しながら読むと効果的。 | |

| 読みやすさ | 丁寧な図表と見やすい構成。内容が濃く、読み切るには時間と集中力が必要。専門用語の理解も求められる。 | |

| コスパ | 税込9,900円と高額だが、内容は実務・学習ともに秀逸。頻繁に使わない人にはややハードル高め。 |

『妊娠と授乳 改訂4版』はどのような本なのか

妊婦・授乳婦からの「この薬大丈夫?」に素早く対応できる本

妊娠中や授乳中の患者さんから、薬の安全性について相談される場面は意外と多いもの。

そんなときに迷わず対応するには、根拠のある知識と即時に使える情報が必要です。

本書は、現場で必要な情報にすぐアクセスできるよう、構成にも工夫が凝らされています。

妊娠中OK・授乳中OKがひと目でわかる一覧表付き

本書の特徴のひとつが、薬効別に整理された「妊娠中OK/授乳中OK」の一覧表です。

まずこの表を見れば、おおまかな使用可否が一目で確認できるため、現場での初動判断に非常に役立ちます。

「今すぐ答えが欲しい!」という現場にとって、とてもありがたい構成です。

添付文書やネット検索では得られない情報も、見やすく整理されていて、迅速かつ的確な対応を支えてくれます。

特に、服薬指導中よりもさらに時間に追われやすい電話での問い合わせ対応など、即答が求められる場面で強みを発揮します。

実際の一覧表は こちら から見れます。

(薬物治療コンサルテーション 妊娠と授乳 改訂4版 試し読みhttps://www.nanzando.com/static/viewer/70234/?pNo=1)

ネットや添付文書では調べられない「根拠」が書かれている

本書の各論では、まず薬効別に使用可否が一覧表で示されており、そのあとに「妊娠計画期 → 妊娠期(前期・中期・後期)→ 授乳期」の順に解説が進みます。

それぞれの時期ごとに、対象となる薬効分類の全体的な考え方がまとめられており、さらに必要に応じて個別の薬剤についての詳しい説明も加えられています。

また、薬の使用可否について、臨床試験や研究データなどに基づいた根拠が示されています。

一方で、明確な試験結果がない薬についても、作用機序や妊婦・胎児の薬物動態などを根拠に、「なぜ使用可能と判断できるのか」が丁寧に解説されています。

根拠があいまいになりがちな薬についても、納得して判断できる材料がそろっている点は、本書の大きな特徴です。

薬局での即時対応にも、自宅での自己学習にも使える1冊

本書は、薬局での即時対応にも、自宅での自己学習にも活用できる構成になっています。

現場対応には各論【一覧表と薬剤ごとの解説が役立つ】

現場では、患者さんからの質問や問い合わせに素早く対応するため、各論(一覧表や薬剤別解説)が大きな力を発揮します。

妊婦・授乳婦への使用可否を即座に判断したり、根拠に基づいて説明したりする場面で、実践的なツールとして頼りになります。

自己学習には総論【妊婦・授乳婦の知識を体系的に学べる】

一方で、自己学習には総論(妊娠・授乳に伴う体内変化やリスク管理の考え方)が向いています。

自宅などでじっくり読み進めることで、妊娠・授乳に関連する医学的知識を体系的に身につけ、現場対応の幅を広げることができます。

単なる薬の可否だけでなく、妊娠・授乳に関する基礎知識をしっかり身につけることで、現場での判断力も確実に高まります。

ここからは、本書で学べる具体的な内容についてご紹介していきます。

妊婦・授乳婦の体と薬の関係を理解できる

妊婦や授乳婦では、薬剤の体内動態が通常とは異なることが知られています。

妊娠中は、血液量や腎血流量の増加、タンパク結合率の変化などにより、薬の吸収・分布・代謝・排泄に影響が及びます。また、胎盤を通して薬剤が胎児に移行する可能性もあり、その影響を考慮した薬剤選択が求められます。

一方、授乳期では、母乳への薬剤移行を踏まえて乳児への影響を最小限に抑える判断が必要になります。

本書では、こうした妊娠・授乳に伴う体内環境の変化について、薬剤師が理解しておくべきポイントが体系的にまとめられています。

単なる「この薬は使える/使えない」という知識だけでなく、なぜ使えるのか、なぜ注意が必要なのかを、根拠をもって判断できる力が身につきます。

妊娠中・授乳中の薬物治療のリスクとベネフィットを考えられる

薬物治療においては、もともとすべての患者に対してリスクとベネフィットを比較しながら適切な判断を行う必要があります。

しかし、妊娠中・授乳中の治療では、母体だけでなく胎児や乳児という「リスクだけを負う存在」が加わるため、より一層慎重な配慮が求められます。

薬剤による胎児・乳児への影響が懸念される一方で、母体の病気を放置すれば母子ともに悪影響を及ぼす場合もあります。

本書では、このリスクとベネフィットのバランスをどう考えるべきか、薬剤師が現場で判断するための情報が整理されています。

単に「薬を避ける」のではなく、妊娠週数や病態の重症度に応じた最適な選択を考えるための知識が身につきます。

薬剤情報の正しい集め方と、現場での伝え方がわかる

妊娠中や授乳中の薬剤使用に関して、添付文書はほぼ役に立ちません。

「治療上の有益性が危険性を上回る場合に投与」といった定型文ばかりで、現場で必要な具体的な判断材料はほとんど得られないからです。

本書では、妊娠中や授乳中の医薬品使用の情報源として参考となる、主な書籍やデータベース、Webサイトなどが紹介されています。

また、臨床で使用される海外でのリスクカテゴリや妊娠と薬情報センターについて紹介されています。

これらの情報源を知っておくことで、添付文書だけでは得られない具体的な判断材料を持ち、より根拠に基づいた説明や提案ができるようになります。

不妊治療に使う薬と、その基礎知識も学べる本

本書は妊婦・授乳婦への対応だけでなく、妊娠計画期に関する知識についても丁寧にフォローしています。

妊娠を希望する段階から使用される薬剤や、不妊治療の流れを理解しておくことは、薬剤師として患者さんの背景を踏まえた適切なサポートを行うために欠かせません。

ここからは、妊娠計画期や不妊治療に関連して本書で学べる内容についてご紹介していきます。

不妊治療の種類・流れ・薬物治療の全体像がつかめる

本書では、不妊治療に関する基本的な流れや、治療で使用される薬剤についても整理されています。

タイミング法、人工授精、体外受精といった治療のステップごとの特徴や、各段階で使われる薬剤の目的と役割がわかりやすくまとめられているため、不妊治療の全体像を把握することができます。

薬剤師として、不妊治療中の患者さんの服薬背景を理解しておくことは非常に重要です。

「なぜこの薬が処方されているのか」を知ることで、患者さんの不安に寄り添った説明や、より的確な服薬サポートができるようになります。

薬剤師として不妊治療患者と関わる際のポイントがわかる

不妊治療に関わる患者さんに対応する際には、薬剤師にも特有の配慮が求められます。

治療そのものがデリケートな問題であり、患者さんは不安や焦りを抱えていることが少なくありません。

本書では、薬剤の情報提供だけでなく、患者さんの心情に配慮した対応のポイントについてもまとめられています。

たとえば、不妊治療中であることを公にしたくない患者さんもいるため、周囲に配慮した声かけが必要になる場面もあります。

また、薬剤に関する副作用やリスクの伝え方にも慎重さが求められます。

本書を通じて、単なる知識提供にとどまらない、患者さんに寄り添った薬剤師対応のあり方を学ぶことができます。

トレーシングレポートにも役立つ、エビデンスベースの情報が豊富

すべての薬剤情報にエビデンスが明記されており、「なぜ使用できるのか」「なぜ注意が必要なのか」という判断と根拠がしっかり示されています。

そのため、現場での判断に迷ったときにも、安心して参照できる信頼性の高い資料として活用できます。

医師へのトレーシングレポート作成においても、単なる主観ではなく、エビデンスに基づく客観的な情報提供が可能になります。

たとえば、「この薬剤は妊娠中に避けるべきであることが○○というデータに基づいて示されています」といった具合に、裏付けのある提案ができるようになります。

薬の説明だけでなく、妊婦の不安に寄り添う、実践的な声かけ例も紹介されている

本書には、薬剤情報にとどまらず、妊婦さんや授乳中の患者さんに対する実践的な声かけ例も紹介されています。

例えば、授乳中の母親とのコミュニケーションについて次のように記載されています。

授乳中の母親が相談に来るということは、可能なら授乳を続けたいということである。最初に相談したい内容、不安に思っている内容を聴く。また、母親がどのような情報をもち理解しているのかを知ってからカウンセリングを始める。

(引用:『薬物治療コンサルテーション 妊娠と授乳 改訂第4版』南山堂、2025年、p.55)

正しい情報を提供するだけでは、患者さんの不安は十分に軽減できないこともあります。

「大丈夫です」と一方的に伝えるのではなく、「なぜ大丈夫と言えるのか」を根拠とともに丁寧に説明することの大切さが強調されています。

薬剤師には患者さんの気持ちに寄り添いながらコミュニケーションを取ることが求められます。

コミュニケーション能力は一朝一夕で身につくものではありません。ですが本書を活用しながら妊婦さんや授乳中の患者さんとの対応を繰り返す中で、少しずつ育てていくことができると思います。

実務で役立つ活用例

妊婦・授乳婦から「この薬大丈夫?」と聞かれた際の本書の使い方

ここでは私が実際に対応した症例をご紹介します。

・20代後半女性

・セルトラリン25mg2錠分1夕食後 を当薬局で継続交付中

・Do処方の処方せんを持参され、投薬時に質問あり

妊娠7週目と最近わかりました。赤ちゃんはとても嬉しいんですけど、この薬が赤ちゃんに影響しないかネットで調べたら、色々情報が出てきて、不安になってしまって…

妊娠おめでとうございます。嬉しい気持ちと不安な気持ち、両方ありますよね。もしよろしければ、ネットでどのような情報が出てきたか、教えていただけますか?

ネットで「セルトラリン 妊婦」と検索すると、「有益性投与のため、医師や薬剤師に相談するように」と書かれていました。もう少し調べると、「先天性異常のリスクがある報告」と「先天性異常のリスクはない報告」と両方があるとか出てきて…

今日、精神科医の先生に相談したら、「心配ないから飲み続けるように」と言われました。薬剤師さんの意見も聞きたくて。産婦人科では受診時にセルトラリンを飲んでいることを問診票に書きましたが、特に何も言われていないです。次回の受診で聞こうとは思っています。

このような場面で、あなたならどのように対応しますか?

本書を知る前の私なら、ネットで調べて「おそらく大丈夫だと思います。産婦人科の先生にも相談してください。」と判断を曖昧にし、医師に判断を投げてしまっていたかもしれません。

さて、症例に戻ります。

患者さんには一度待合席に戻っていただき、調剤室で本書を開きました。

【薬物治療】

うつ病は、妊娠判明後の服薬中断による再発リスクが高いことが知られ、寛解後に受けていた抗うつ薬維持療法の中断により、全体の約7割が再発し、うち半分が妊娠初期に再発したと報告されている。

(引用:『薬物治療コンサルテーション 妊娠と授乳 改訂第4版』南山堂、2025年、p.400)

次に妊娠期の本文を引用します。

【セルトラリン塩酸塩】

先天異常全体として、絶対リスクはセルトラリン曝露群は4,055例中157例(3.9%)、対照群は2,317,556例中97,278例(4.2%)であり、オッズ比は1.06[95%CI : 0.80-1.40]となっている。大奇形、心奇形についてもリスクが有意に上がることはなかった。

(引用:『薬物治療コンサルテーション 妊娠と授乳 改訂第4版』南山堂、2025年、p.401)

【抗うつ薬が妊娠経過(流産・死産・早産・胎児発育不全)に及ぼす影響】

抗うつ薬と妊娠経過については一致した見解は得られていない。その理由の一つにうつ病そのものが妊娠経過に影響を及ぼす可能性があげられる。抗うつ薬が流産・死産・早産・胎児発育不全に及ぼす影響を調べたレビューでは、複数の報告で結果が一致しておらず、まだエビデンスとしては定まっていない。

(引用:『薬物治療コンサルテーション 妊娠と授乳 改訂第4版』南山堂、2025年、p.407)

他にも【抗うつ薬による新生児不適応症候群】【抗うつ薬による新生児遷延性肺高血圧症】という見出しで情報が載っていますが、セルトラリンを妊婦で中止した方が良いという内容は含まれていませんでした。

これらの情報をもとに、私は以下のように患者さんへ説明しました。

まず、薬は妊婦さんに限らず、薬を飲むことで得られるメリット(ベネフィット)と、薬を飲むことによるデメリット(リスク)を比べて、メリットの方が大きい場合に使用するという大前提があります。

妊婦さんの場合は、通常の患者さんと違って、デメリットにお腹の赤ちゃんへの影響が加わります。そのため、普段以上に薬の服用には慎重にならなければなりません。

ネットで見かけた「有益性投与」という言葉は、薬を飲むことで得られるメリットが、薬によるリスクよりも明らかに大きいと判断された場合にだけ、薬を使用しましょうという意味なんです。

この前提をふまえたうえで、セルトラリンについてお話ししますね。

セルトラリンは、現時点で大きな先天異常リスクが増加するというデータは確認されていません。また、妊娠中に抗うつ薬を急に中止すると、病状の再発や離脱症状が起こる可能性があり、かえって赤ちゃんへのリスクが高まることがわかっています。

精神科の先生から「飲み続けるように」と指示が出ていること、また産婦人科の先生にもお薬の情報は伝わっているとのことですので、現時点では指示通り内服を継続されるのがよいと考えます。

もちろん、次回の産婦人科受診時にも再度相談し、ご自身が安心できる形で治療方針を決めていきましょう。

ありがとうございます。とても安心しました。産婦人科の先生にも相談してみますね。

調剤室に戻って本書を確認し、患者さんにお伝えするまで、わずか3分ほどでした。

もし本書がなかったら、ネットや添付文書をあちこち検索して、もっと時間がかかっていたと思います。

短い時間で根拠を確認できたことで、患者さんに安心してもらえる説明を落ち着いてすることができました。

本書のおかげで限られた時間の中でも、確かな情報に基づいた対応ができたと感じています。

トレーシングレポートの実例

次に本書を活用して、医師に情報提供をした例をご紹介します。

【患者情報】

・40歳代女性。

・LDLコレステロール高値のため、ロレルコ(プロブコール)250mg 2錠分2朝夕食後で新規処方

・併用薬 トリクロルメチアジド、オメプラゾール、ロラタジン

ロレルコが新規追加薬だったため、添付文書を確認したところ、「妊婦または妊娠可能性がある女性は禁忌」と記載がありました。そこで、投薬時に患者さんに確認を行いました。

コレステロールを下げるお薬が追加ですね。妊婦さんには注意が必要なお薬なのですが、現在妊娠していますか?

妊娠希望です。不妊治療中で次の排卵のタイミングで体外受精の予定です。

ここで一旦、患者さんには待合席に戻っていただき、調剤室で本書(当時は第3版)を開きました。

以下、本書からの引用です。

プロブコール(ロレルコ)を妊婦に使用した報告はほとんどない。唯一あるのはアメリカ・ミシガン州の公的保険加入者のサーベイランス研究で、その研究では本剤に暴露した児13人すべてに先天異常を認めなかった。妊娠中に脂質異常症の治療をしても長期的な影響はないと考えられるので、妊娠中の使用は推奨されない。

(引用:『薬物治療コンサルテーション 妊娠と授乳 改訂第3版』南山堂、2020年、p.296)

本書の解説を読んで、妊娠に影響するかどうか、分からないということが分かりました。(笑)

おそらく、添付文書の禁忌は動物実験などの限られたデータに基づくものと推測しました。

妊娠の可能性がある患者さまであったため、本来であれば禁忌薬に対して迅速な対応(疑義紹介)が求められます。

しかし今回は、判断までに猶予がありました。

また、正確な情報を整理して医師に伝えたかったため、疑義照会ではなくトレーシングレポートで情報提供を行いました。

患者さんには、医師に文書で情報提供をし、その結果を後日ご連絡するとお伝えし、通常通り投薬を終えました。

以下、実際に提出したトレーシングレポート全文です。

【処方内容】

ロレルコ錠250mg 2錠分2朝夕食後 42日分

【内容】

患者さまより、妊娠希望、体外受精の予定ありと聞き取りを行いました。ロレルコは妊婦に対して禁忌のため、ご報告させていただきます。

判断までの期間に猶予があったため、疑義照会ではなく、トレーシングレポートでご報告しております。

ロレルコは妊婦に対して禁忌です。理由は「妊婦への使用経験が少ないため」と考えられています。

【参考】

プロブコール(ロレルコ)を妊婦に使用した報告はほとんどない。唯一あるのはアメリカ・ミシガン州の公的保険加入者のサーベイランス研究で、その研究では本剤に暴露した児13人すべてに先天異常を認めなかった。妊娠中に脂質異常症の治療をしても長期的な影響はないと考えられるので、妊娠中の使用は推奨されない。

(引用:『薬物治療コンサルテーション 妊娠と授乳 改訂第3版』南山堂、2020年、p.296)

患者さまより、まもなく月経が来る予定で、次回の排卵のタイミングで体外受精を行う予定と伺っております。

ロレルコが受精卵の着床に影響するリスクは不明ですが、ロレルコの半減期(約56時間)を考慮すると、完全に体内から消失するには10日前後かかると推定されます。

着床への影響を避けたい場合は、○/○ごろには服用を中止するのが望ましいと考えられます。

代替薬の選択肢としては、エゼチミブ(ゼチーア)やコレスチミド(コレバイン)が挙げられます。

これらは体内に吸収されずに薬効を発揮するため、妊娠中の使用にも比較的安心感があります。

疑義照会の結果については、薬局から患者さまへご連絡予定です。

ご確認のほど、よろしくお願いいたします。

私が今回の対応で意識したことは、ロレルコによる明確な危険性があるかどうかだけではありません。

- 患者さんが強く妊娠を希望していること

- 体外受精には高額な費用と精神的負担が伴うこと

- 仮に不妊治療がうまくいかなかった場合、後で「禁忌だった薬を飲んでいた」と知ったとき、患者さんに強い後悔を残すリスクがあること

これらを総合的に考え、リスクを最小限に抑えるための情報提供が必要だと判断しました。

仮にロレルコが赤ちゃんに大きな影響を与えない可能性が高かったとしても、

「不安をできるだけ取り除き、患者さんに納得して治療を進めてもらいたい」という思いが一番強かったです。

結果的に、トレーシングレポート提出後、医師からロレルコ中止・コレバイン500mg への変更指示がありました。

本書の情報をもとにトレーシングレポートを作成できたことで、情報提供の説得力が高まったのではないかと感じています。

単に「添付文書に禁忌と書いてあります」と伝えるだけでは、医師への情報提供としては不十分ですし、何より不親切です。それでは医師への判断の丸投げです。

正直、今回引用した内容も「明確なリスクがある」と断言しているわけではありません。

それでも、きちんと根拠を添えて情報を整理して伝えたことには、意味があったと考えています。

新患アンケートへの注意力が増した件

どの薬局でも、新患さんには問診票に最低限必要な情報を記載してもらうのが一般的だと思います。

当薬局でも、新患さんが妊娠中や授乳中でないかを確認するため、「女性の方のみご回答ください」という注釈を入れて、妊娠・授乳に関する項目を設置していました。

内容は、

□ なし

□ 妊娠中(予定日を記載してもらう)

□ 授乳中(誕生日を記載してもらう)

の三択で、女性の患者さんにチェックを入れてもらう形式です。

しかし、本書を読んだことで、

「妊娠・授乳中であるかどうか」だけでなく、「妊娠を希望しているかどうか」も重要な情報だと気づかされました。

妊活中の患者さんにとっては、たとえ臨時で処方される薬でも、薬の影響が大きな不安材料になる可能性があります。

また、男性患者さんであっても、パートナーと共に妊活中というケースがあるため、「女性だけに回答を求める設計では不十分だった」と感じました。

そこで、問診票に「妊娠希望の有無」の項目を新たに追加し、男女問わず全員にチェックしてもらう形に改訂しました。

□ なし

□ 妊活中(パートナーと一緒に妊活中の男性もご記入ください)

□ 妊娠中(予定日を記載してもらう)

□ 授乳中(誕生日を記載してもらう)

本書をきっかけに、薬剤師としての視点が広がりました。患者さん一人ひとりの背景まで想像して対応できるようになったと実感しています。

『妊娠と授乳 改訂4版』を読んだ感想と気になった点

ここからは、実際に『妊娠と授乳 改訂4版』を使ってみて感じたメリットと、気になった点について率直にお伝えしていきます。

日々の業務で繰り返し使うなかで気づいたポイントをまとめましたので、購入を検討している方はぜひ参考にしてください。

妊婦・授乳婦への対応に自信がついた

本書を手にする前は、正直、妊婦さんや授乳中の方からの質問を少し苦手に感じていました。

どんな答え方をすればいいか迷い、不安な気持ちで対応していたからです。

しかし、本書を読み込み、知識と根拠を持って対応できるようになったことで、妊婦さんや授乳中の方に、安心してもらえる話し方ができるようになったと実感しています。

今では、質問を受けたときに「大丈夫ですよ」「こういう理由で大丈夫なんですよ」と、落ち着いて説明できるようになり、自信を持って対応できるようになりました。

処方監査に妊娠希望の視点を持てるようになった

本書を読むまでは、妊娠しているか、授乳しているか——という「今」の状況だけを確認する意識しか持っていませんでした。

しかし、本書をきっかけに、妊娠を希望している段階の患者さんにも目を向けることの大切さに気づきました。

たとえ現在は妊娠していなくても、近い将来妊娠を希望している患者さんにとっては、薬の影響を十分に考慮する必要があると強く意識するようになりました。

実際に、新患アンケートに「妊娠希望」の項目を追加したことで、処方監査の視野がぐっと広がりました。

これまで見逃していたかもしれないリスクにも、先回りして気づけるようになったと実感しています。

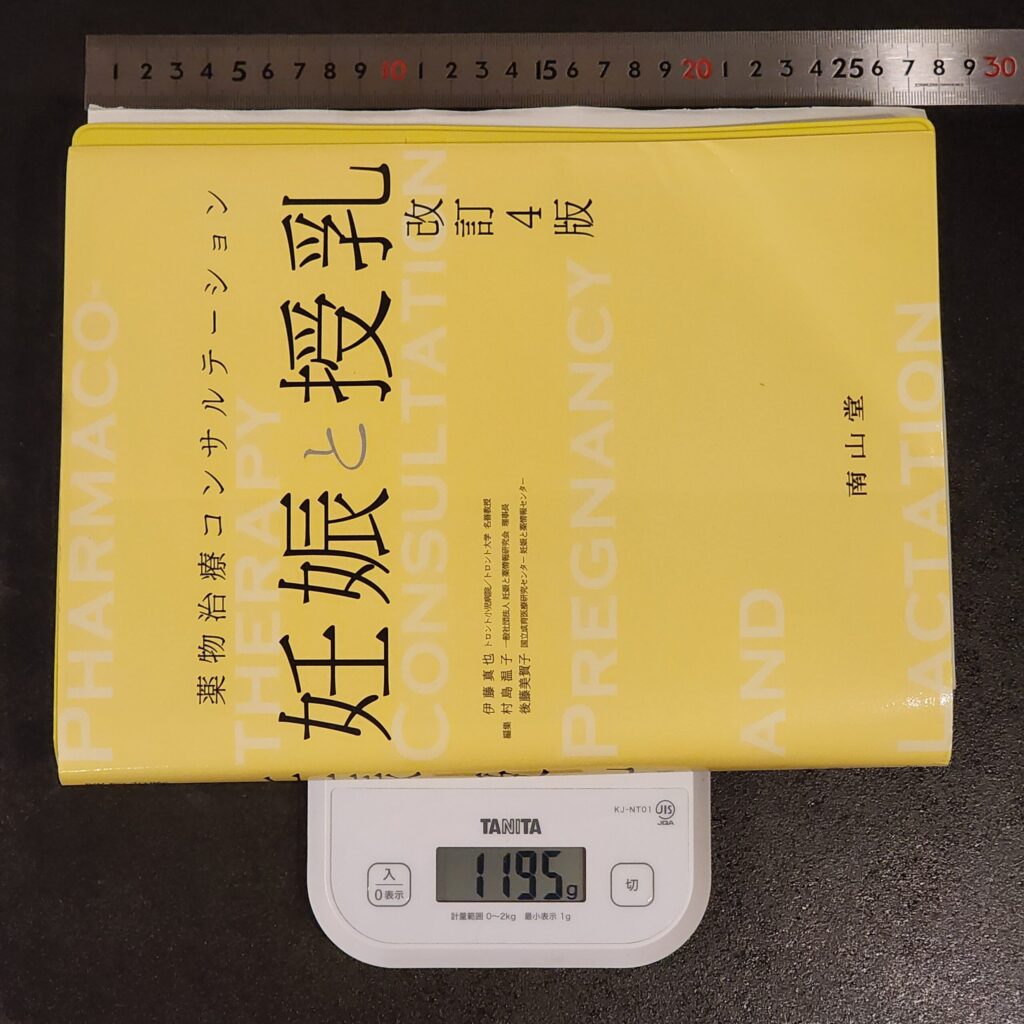

(気になった点)実際の本は大きくて、重たい

本書は情報量がとても豊富で、妊婦・授乳婦対応に役立つ知識がぎっしり詰まっています。

その分、かなりのボリュームと重量感があり、持ち運びにはあまり向いていません。

普段同じ薬局に勤務しているなら、薬局に置いておけば問題ありません。

しかし、複数の薬局を掛け持ちしている派遣薬剤師や応援勤務が多い方にとっては、毎回持ち歩くのは現実的ではないと感じました。

とはいえ、薬局に一冊置いておくだけでも大きな安心感につながる本だと思います。

ちなみに「今日の治療薬」は700g弱です。

本書はかなり重たい本です。

(気になった点)情報を活かすには、自分で考える力が求められる

本書は、薬の安全性に関する情報を丁寧にまとめていますが、すべての薬について「絶対に安全」と断言できるわけではありません。

薬によっては、明確なエビデンスが不足しているものもあり、作用機序や、これまでの妊婦への投与経験などから推測され、「判断がつかない」と記載されているケースもあります。

つまり、本書の情報をもとにしても、最終的には薬剤師自身がリスクとベネフィットを判断し、場合によっては患者さんと一緒に方針を考える姿勢が求められます。

情報を鵜呑みにしてしまう薬剤師や、答えだけを求める薬剤師には、正直、使いこなすのが難しいかもしれません。

ですが、主体的に学び、自分で考えながら対応していきたい方にとっては、非常に頼もしい一冊になるはずです。

『妊娠と授乳 改訂4版』はどんな人にオススメか

ここからは、『妊娠と授乳 改訂4版』が特にオススメできる人についてご紹介します。

私自身が実務で使って感じたこと、学習に役立ったと実感したポイントをふまえてまとめました。

「自分にも必要かも?」と少しでも思った方は、ぜひチェックしてみてください。

妊婦・授乳婦対応に不安がある方

妊婦さんや授乳中の患者さんからの質問に、自信を持って答えられるか不安な方にオススメです。

本書には、現場で必要な情報がコンパクトにまとまっており、薬局に1冊置いておくだけで安心感が違います。

自己学習用としても非常に優れていて、妊婦・授乳婦の知識が全くない方でも一から学べる内容です。

産婦人科がある病院に勤めている専門的な薬剤師にとっても、改めて学びの多い一冊となっています。

婦人科・小児科の処方がくる薬局で働いている方

婦人科や小児科の処方せんを多く受け付ける薬局では、妊婦さんや授乳中の患者さんに対応する機会が自然と増えてきます。

本書は、妊娠中・授乳中に使用できる薬剤を薬効別に一覧で整理しており、服薬指導や問い合わせ対応の際にすぐ役立つ構成になっています。

現場でとっさの判断が求められる場面でも、確かな根拠を持って説明できるので、婦人科・小児科門前の薬局で働く薬剤師にとって非常に心強い一冊です。

むしろ妊婦・授乳婦の処方が少ない薬局こそ、備えておきたい一冊

一つ前の見出しでオススメしておきながらですが、婦人科・小児科の処方がよく来る薬局で働いている方は、本書の存在を知っている方も多いと思います。

「うちの薬局にも置いてあるよ」という方も多いかもしれません。

一方で、婦人科や小児科の処方せんがあまり来ない薬局では、突然の妊婦さんからの質問にあたふたしてしまうことも、容易に想像できます。

本書があれば、久しぶりの対応でも落ち着いて必要な情報を確認し、適切に説明することができます。

妊婦・授乳婦の処方が少ない薬局にこそ、1冊置いておく価値があると感じました。

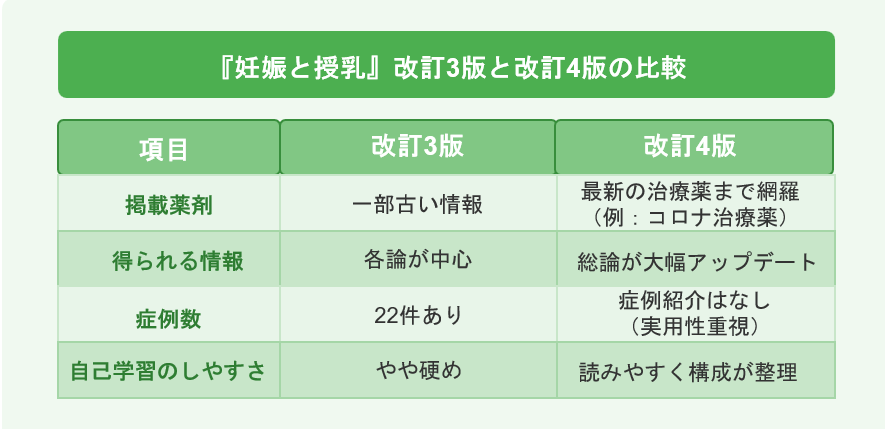

『妊娠と授乳 改訂3版』を持っている方にもオススメ

第4版では、各論にコロナ治療薬やADHD治療薬が追加され、既存薬についても最新文献の情報がしっかりアップデートされています。

とはいえ、正直なところ、第3版でも十分に対応できると感じる方も多いかもしれません。

しかし、特筆すべきは総論部分です。

総論が大幅に改訂されており、自己学習に使いやすいように、驚くほど読みやすくアップデートされています。

私は第3版から本書を活用していますが、自己学習用としての使いやすさ、理解のしやすさは、第4版で格段に向上したと実感しました。

「もう持っているからいいや」と思ってしまうのは、正直もったいないです。

アップデートされた内容を手に入れることで、現場対応にも、自己学習にも、確かな自信がつくはずです。

【オススメ番外編】改訂4版で興味を持った方へ──改訂3版もオススメ!【症例が豊富】

改訂4版を読んで、「もっと実例で勉強したい!」と感じた方には、あえて『妊娠と授乳 改訂3版』も手に取ってみることをオススメします。

改訂4版では情報の整理が進み、よりスピーディーに調べられる構成になっていますが、改訂3版には22の症例が紹介されており、より深く、実践的に学ぶことができます。

なお、改訂3版はすでに廃盤となっており、新品での入手はできません。

ただし、中古品であれば現在も手に入れることが可能ですので、興味がある方はぜひ探してみてください。

現場に置いて即時対応に使うのは改訂4版、さらに知識を深めたい方は、改訂3版もぜひ手に取ってみてください。

著者・監修者

本書は、妊娠と授乳期の薬物療法における専門家たちによって執筆・監修されています。

編者の伊藤真也先生は、トロント小児病院 名誉教授であり、WHOの薬剤評価担当アドバイザリーパネルメンバーも務めた小児科領域の世界的な専門家です。

村島温子先生は、妊娠と薬の研究を長年リードしてきた「一般社団法人 妊娠と薬情報研究会」の理事長を務め、妊婦・授乳婦への医療支援に精通した内科医です。

後藤美賀子先生は、国立成育医療研究センターに所属し、女性の健康支援と薬物療法の適正使用推進に長年携わっている産婦人科領域のエキスパートです。

さらに、編集協力には「一般社団法人 妊娠と薬情報研究会」が参画し、妊娠・授乳中の安全な薬物療法に関する正確な情報発信に努めています。

現場に根ざした知識と、国内外の最新エビデンスを取り入れた内容により、安心して使用できる一冊となっています。

まとめ【絶対、薬局に置いといて!】

最後にもう一度聞きます。

妊婦さんや授乳中の患者さんから「この薬、大丈夫ですか?」と質問されたとき、自信を持って答えられますか?

少しでも不安を感じたことがある方に、『薬物治療コンサルテーション 妊娠と授乳 改訂第4版』は本当におすすめできる一冊です。

この本を持っていると、次のようなメリットがあります。

- 必要な情報にすぐアクセスできる

- 短時間で正確な判断に役立つ

- 妊婦さんや授乳婦さんに安心感を届けられる

- 自己学習用としても非常に優れている

特にこんな方におすすめです。

- 妊婦・授乳婦対応に不安がある方

- 婦人科・小児科の処方がよく来る薬局で働いている方

- 婦人科・小児科の処方が少ない薬局で働いている方(突然の質問にあたふたしないために)

編者・監修者も、妊娠と薬物療法の第一線で活躍してきた信頼できる専門家たちです。

安心して、実務や自己学習に活かすことができます。

本書を手に取ることで、妊婦さんや授乳中の患者さんへの対応に、きっと自信がつきます。

ぜひ、あなたの薬剤師としての対応力を、さらに一歩レベルアップさせてくださいね。

コメント