新人の頃、小児科の処方せんを調剤するときに緊張した記憶はありませんか?

薬局によっては小児科調剤のマニュアルが整備されておらず、属人的な対応に頼っている現場も少なくないと思います。

そんな環境では、特に新人薬剤師は戸惑いや不安を感じてしまうこともあるのではないでしょうか。

小児科調剤は、散剤や軟膏の混合など時間のかかる作業が多い一方で、体調の悪い小児は待つことが難しく、保護者の方も不安や苛立ちを抱えています。

そんな中で調剤を行う薬剤師も焦りを感じ、ミスを恐れてますますプレッシャーを感じる……。

新人薬剤師であっても、患者さんから見れば一人前の薬剤師。

誰もが一度は、小児科調剤や監査に恐怖心を抱いた経験があるのではないかと思います。

この記事では、『小児科これだけ』という一冊を紹介します。

小児科調剤に苦手意識を持っている方や、これから小児科の処方に向き合う薬剤師に向けて、どのようにこの本を活用できるかをレビューしていきます。

私自身、もし新人の頃にこの本に出会えていたら、もっと自信を持って小児対応ができたかもしれないと思いました。

また、小児科調剤のマニュアルを作りたいと考えている管理薬剤師の方にも、参考になる内容だと感じています。

結論を先にお伝えすると、『小児科これだけ』は、小児科領域の自己学習の1冊目として非常にオススメできる本です。

ぜひこの記事を最後まで読んで、あなた自身の小児科対応力を高めるヒントにしてもらえたら嬉しいです。

| 評価項目 | 星 | ポイント |

|---|---|---|

| 総合評価 | オススメできる人には非常に有用です。ただし対象が限られるため、総合では★3としました。 | |

| 実務での活かしやすさ | 本書の内容を覚えていれば参考にできます。ただ、小児対応マニュアルとして薬局に置くには不安があり、現場で本書を開くイメージは湧きませんでした。 | |

| 自己学習への向き | 小児科の自己学習の1冊目に非常に適しています。取り上げている疾患が多く、それぞれ2〜4ページほどにコンパクトにまとめられており、広く浅く学べます。 | |

| 読みやすさ | 文章が丁寧で読みやすいです。短時間で読み切れるボリュームです。休みの日に読もうと思えば、1日で読み切れます。 | |

| コスパ | 税込2,970円。医療書としては安価ですが、内容は人によって物足りなさを感じることがあるかもしれません。 |

『小児科これだけ』はどのような本か【小児科領域の入門書】

『小児科これだけ』の概要

『小児科これだけ』は、小児科領域に不安を感じる薬剤師に向けて作られた、自己学習に適している参考書です。

小児科調剤に必要な基本知識から、剤型別の調剤・服薬指導ポイント、疾患別の薬の使い方まで、現場に近い視点で整理されています。

文章はわかりやすくまとめられており、自己学習にも適した構成になっているため、業務経験が浅い薬剤師や、これから小児科領域の知識を広げたい方にも取り組みやすい内容です。

『小児科これだけ』の構成

本書は、第Ⅰ部で小児科調剤の基本、第Ⅱ部で疾患別の実践的な知識をまとめた二部構成となっています。

第Ⅰ部では、小児科調剤に必要な基本知識がまとめられています。

小児の成長や発達に関する基礎知識、処方箋の見方に加え、散剤、シロップ剤、軟膏・クリーム剤といった小児で頻用される剤型ごとの調剤方法や服薬指導のポイントが紹介されています。

小児科領域に慣れていない薬剤師でも、調剤や服薬指導の流れをイメージしやすい構成です。

第Ⅱ部では、外来でよく見かける小児疾患を取り上げています。

それぞれの疾患について、症状、治療薬、服薬指導上の注意点、看護上のポイントが簡潔に整理されています。

1疾患あたり2〜4ページほどにまとめられているため、忙しい中でも効率よく自己学習や復習ができるよう工夫されています。

『小児科これだけ』で学べる分野と疾患

第Ⅰ部では、小児の成長や発達に関する基本知識に加え、小児科処方の調剤のポイント、年齢別に配慮した服薬指導のアドバイスなど、薬剤師が押さえておきたい基本事項がコンパクトにまとめられています。

第Ⅱ部では、小児科外来でよく遭遇する軽症から中等症の疾患が中心に取り上げられています。

かぜ症候群、インフルエンザ、水痘、溶連菌感染症、中耳炎、喘息など、薬局で対応頻度が高い症状や疾患が幅広くカバーされています。

また、発熱、嘔吐・下痢、発疹、外傷、アレルギー反応といった症状単位での整理もされており、日常業務をイメージしやすい構成となっています。

特に、熱性けいれんやアナフィラキシーといった緊急性の高い症状については、看護者(家族・保護者)が適切に対応できるよう、薬剤師が行う服薬指導や説明のポイントが簡潔にまとめられています。

一方で、集中治療や高度な入院管理を要するような重篤な疾患は扱われておらず、基本的には外来対応可能な疾患を対象とした内容です。

外来処方を受ける薬剤師が、小児対応の基礎力を高めるための自己学習や、日々の復習に活用できる範囲を意識してまとめられています。

『小児科これだけ』の特徴【構成・視点・伝え方の工夫に注目】

ここでは、本書の特徴的なポイントを4つに分けて紹介します。

読みやすさや構成の工夫、疾患別・剤型別の整理、服薬支援に役立つ視点など、実際に読んで感じた魅力をお伝えします。

文章がわかりやすく、新人薬剤師でも理解できる

本書を読んでまず感じたのは、文章のわかりやすさです。

専門書にありがちな難解な言い回しや、説明の飛躍がなく、丁寧な語り口で書かれているため、新人薬剤師でもスムーズに読み進めることができます。

第Ⅱ部では、疾患ごとに2〜4ページ程度でまとめられており、構成にも無駄がなく、疲れずに読み進められる印象でした。

集中すれば4〜5時間程度で読み切れる分量です。

剤型別に小児への使い方を丁寧に解説

第Ⅰ部では、小児でよく使われる剤型ごとに解説があります。

調剤時の注意点や服薬指導のポイントが丁寧にまとまっています。

・散剤

・水剤

・シロップ剤

などの内服薬に加え、

・坐薬

・点眼薬

・点鼻薬

・経皮吸収剤

といった外用薬についても1つ1つ取り上げられています。実際の処方をイメージしながら読み進めることができました。

「軟膏の量はどう伝える?」「粉薬はどう飲ませる?」そんな日常の疑問にも、本書は具体的に答えてくれます。

調剤に不慣れな新人薬剤師でも安心して読める内容です。ブランクがある方にとっても、感覚を思い出すきっかけになります。

疾患別に整理されていて探しやすい

第Ⅱ部では、小児科でよくみられる疾患ごとに整理されています。

かぜ、インフルエンザ、胃腸炎、喘息、発疹など、調剤薬局で日常的に出会う疾患が中心に取り上げられています。

1疾患あたり2〜4ページ程度にまとめられており、症状、治療薬、服薬指導、看護ポイントなどが簡潔に整理されています。

患者対応の中で病名を聞き取ったあとに、その疾患について後から確認するのに適していると感じました。自己学習の教材としても、復習しやすく、活用しやすい構成になっています。

症状・薬・服薬指導・看護ポイントまで多角的に解説

本書では、1つの疾患について複数の視点から解説されています。

症状、治療薬、服薬指導、看護ポイントなどがセットで掲載されています。

薬の使い方だけでなく、「どんな説明をすればいいか」「どんな伝え方をすればいいか」がわかるのが特徴です。

看護ポイントでは、観察の視点や受診の目安なども紹介されています。

薬剤師として伝えられる情報の幅が広がると感じました。

『小児科これだけ』を読んだ感想と気になった点

本書を読んで感じた良かった点と、やや気になった点を率直にまとめました。購入を検討している方の参考になればと思います。

文章が読みやすく、自己学習しやすい

全体を通して、読みやすいです。構成が整理されており、専門用語も少なく、つまづくことなく読み進められました。

特に第Ⅱ部は、1疾患あたりの分量が2〜4ページとコンパクトです。

内容がシンプルにまとまっていて、復習にも向いています。

内容も分量も、自己学習のハードルが下がると感じました。

疾患別・剤型別に整理されていて復習に使いやすい

疾患ごと、剤型ごとに項目がしっかり分かれており、調べたい情報にすぐたどり着けます。

索引も活用しやすく、あとから見返すときにも便利です。

私は、患者さんへの投薬指導の終え、調剤室に戻ってきた時に、「あの病気ってどう説明すればよかったかな?」と振り返りたくなることがたびたびあります。

そういう時に、サッと確認できる構成なのがありがたいです。

復習だけでなく、業務の合間に少しずつ読み進める教材としても活用できると思いました。

(気になった点)オススメできる人に差がある【参考になる人とならない人が分かれる】

本書の内容は、小児科処方に慣れていない薬剤師にとってはとても参考になります。

調剤や服薬指導に不安がある方には、ためになる情報が多いと感じました。

一方で、小児科の処方に日常的に関わっている方にとっては、すでに知っている内容が多く、物足りなさを感じるかもしれません。

自分の経験や知識のレベルによって、本書の価値は大きく変わると思います。

ただし、中堅以上の薬剤師でも、新人教育を担当する立場の方にはオススメできます。

自分の中にある経験や知識を体系立てて整理するうえで、とても参考になる内容です。

(気になった点)現場業務中に本書を開いて使うイメージが湧きにくい

本書には、小児の服薬指導に役立つ情報が多く書かれています。

ただ、調剤や投薬の場面で本書をその場で開いて活用するイメージは、あまり湧きませんでした。

患者さんからの具体的な質問に対しては、ネットでピンポイントに検索した方が早く答えにたどり着きやすいと思います。

そのため本書は、現場で使うというよりは、業務後の振り返りや自己学習に向いていると感じました。

(気になった点)小児用量の一覧表はあるが、実務ではあまり使わないと感じる

第Ⅱ部の疾患ごとのページには、その疾患に使われる代表的な治療薬の小児用量が一覧でまとめられています。

ですが、私は実務の中でこの表を使うことはありませんでした。

私が勤めている薬局では、在庫している粉薬やシロップ剤の小児用量をあらかじめ一覧にまとめており、調剤台に常備しています。

そのため、本書の一覧表をあえて開いて確認する場面がなく、現場での使用にはあまりつながりませんでした。

『小児科これだけ』を実務に活かした具体例

本書『小児科これだけ』を参考にして、調剤環境の整備に取り組みました。

特に、小児科処方に対応する際のスムーズな調剤や、保護者への服薬指導をより実践的に行えるように、本書を参考にしました。

ここでは、実際に本書の内容をヒントに業務改善を図った具体例を紹介します。

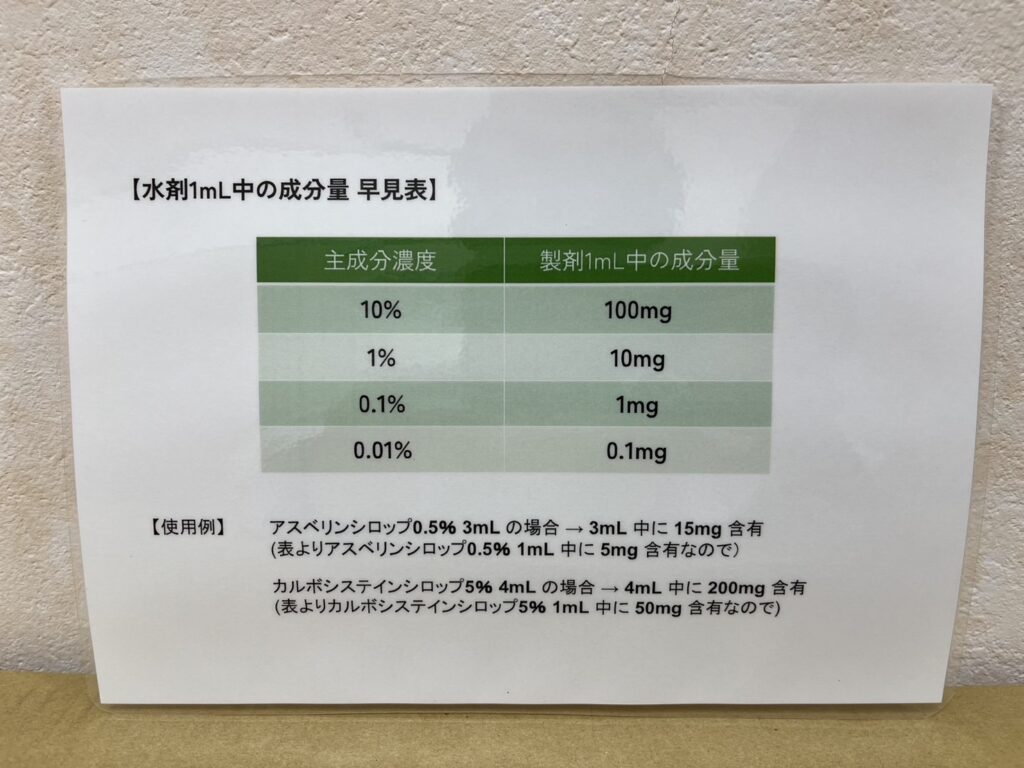

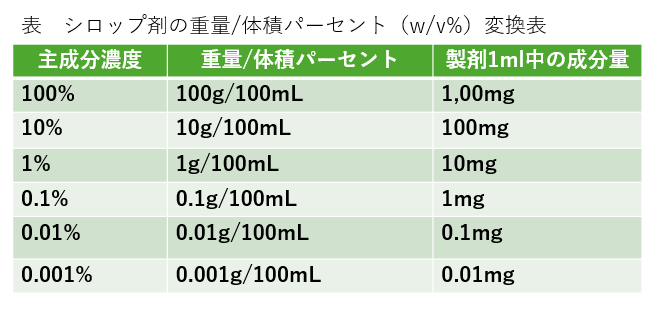

水剤の成分含有量の早見表を監査台に掲示した

粉薬の「〇〇散1%」であれば、薬が1g(1000mg)あったら、成分は10mgとすぐに暗算ができますよね。

ですが、水剤の「〇〇シロップ1%」となると、薬1mLに成分が何mg含まれているのか、私は計算できません。皆さんはできますか?(笑)

いちいち添付文書を開いて、「1mL中○mg含有」という記載を確認しなければならず、小児用量のチェックに時間がかかっていました。

そこで参考にさせていただいたのが、本書に掲載されていた体積パーセント換算表です。

(引用:『小児科これだけ』山本佳久・島﨑学・藤田友紀 著、原島知恵 監修、南山堂、2023年、p.36)

この表は処方せんに記載された用量から小児用量を確認する際にとても役立ちます。

ご自身の薬局で小児の水剤を調剤する際に、私と同じように毎回添付文書を確認している方は、ぜひ取り入れてほしいです。

※本画像の表は『小児科これだけ』(南山堂、2023年、p.36)を参考に、薬局での運用に合わせて一部改変しています。

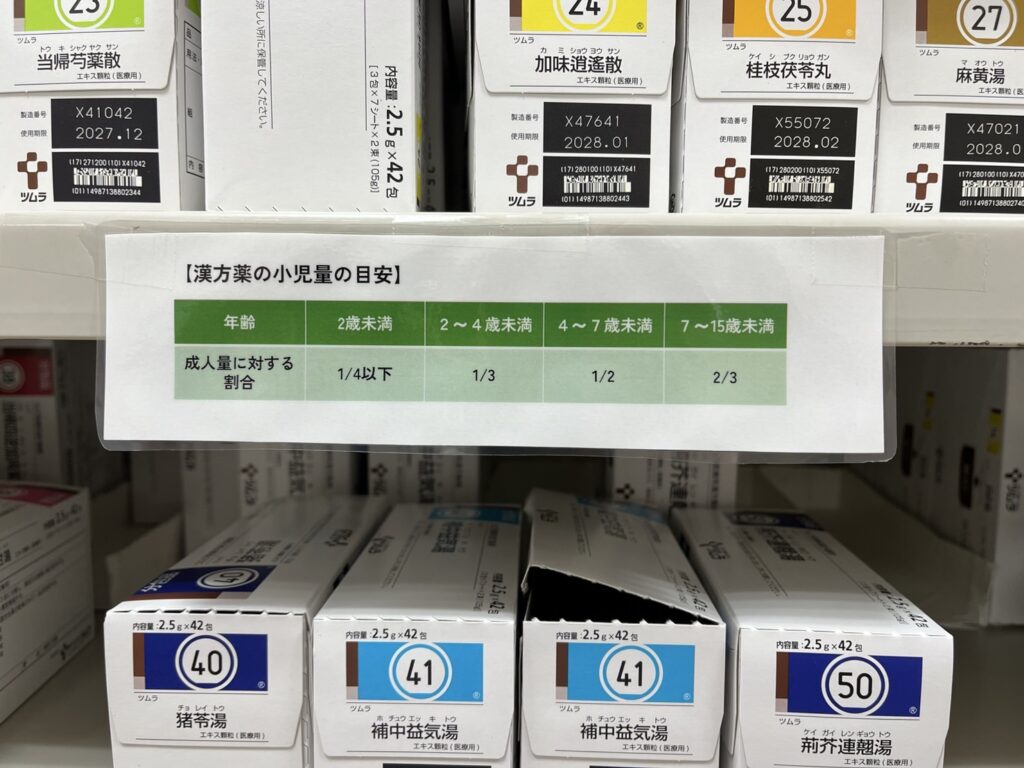

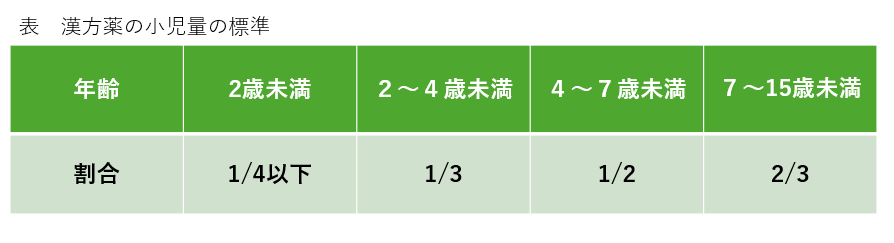

漢方薬の小児量早見表を薬品棚に掲示した

漢方薬の小児用量は明確な基準がありません。これまでは「体重20kgで成人量の半分くらいだから大丈夫だろう」という曖昧な判断で確認をしていました。

小児に漢方薬が処方されるケースはそれほど多くありませんが、だからこそ、小児量を迷わず確認できる早見表があると安心です。

(引用:『小児科これだけ』山本佳久・島﨑学・藤田友紀 著、原島知恵 監修、南山堂、2023年、p.22)

漢方薬の棚に表を貼りました。使用頻度は高くないかもしれませんが、こちらもぜひ取り入れてみてください。

※本画像の表は『小児科これだけ』(南山堂、2023年、p.22)を参考に、薬局での運用に合わせて一部改変しています。

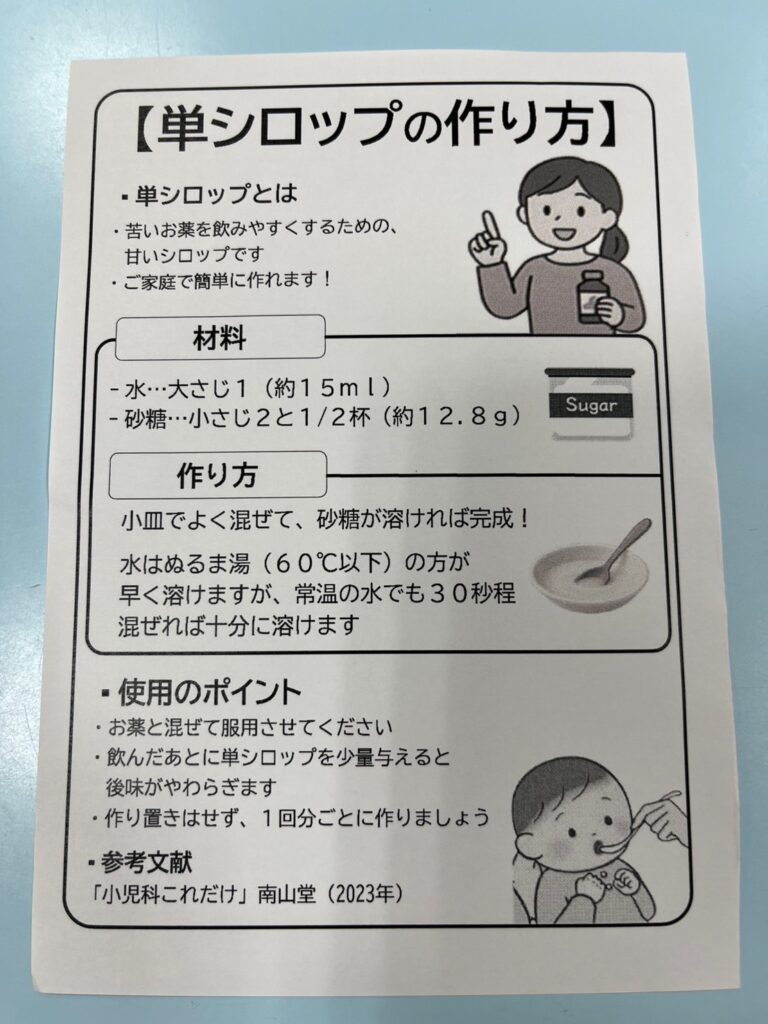

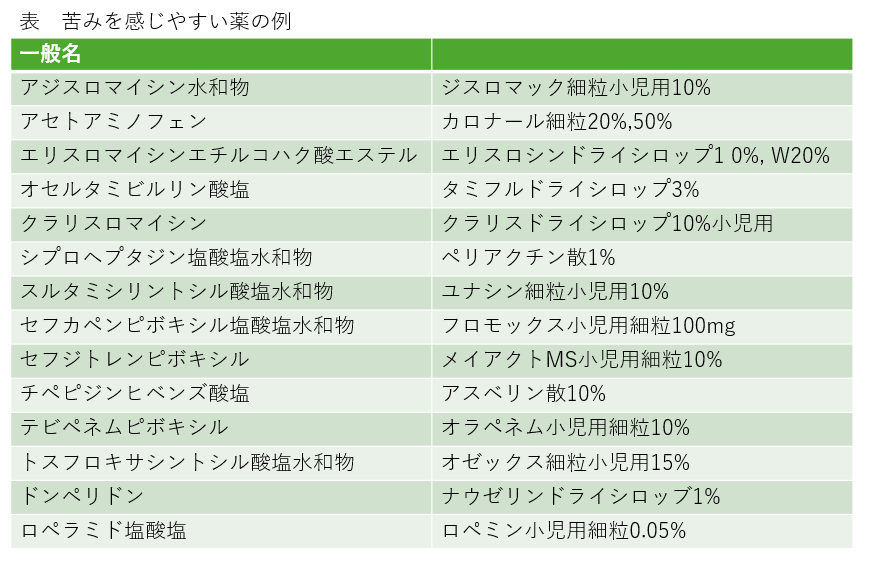

苦味のある薬一覧を掲示し、家庭向けチラシを作成

小児の服薬指導で悩ましいのが、「粉薬を飲んでくれない」という訴えです。その原因として多くの場合、薬の苦味が関係していると考えられます。

本書には、苦味を感じやすい薬の一覧がまとめられており、それを薬品棚に掲示することで、調剤中にもすぐに確認できるようにしました。

(引用:『小児科これだけ』山本佳久・島﨑学・藤田友紀 著、原島知恵 監修、南山堂、2023年、p.49)

さらに本書には、単シロップの作り方も紹介されていました。

それを参考に、「単シロップの作り方」というチラシを作成し、苦味のある薬が処方された際には保護者の方へ一緒にお渡しするようにしました。

実際に、このチラシの内容通りに単シロップを作ってみたところ、薬品の単シロップよりもサラサラとした仕上がりでした。薬を溶かす際にも問題はなく、簡単に作れて十分に活用できると感じました。

※本チラシは『小児科これだけ』(南山堂、2023年、p.78)に記載された内容を参考に、当薬局で使用するために独自に作成したものです。

『小児科これだけ』をオススメできる人

本書は、特に小児科領域に不安を感じている薬剤師に向いています。

経験や立場に応じて、役立つポイントが変わる本だと感じました。

ここでは、どんな方にオススメできるかを紹介します。

小児科処方の経験が少ない薬剤師・新人薬剤師

まずオススメできるのは実務経験の浅い、新人薬剤師です。

小児の処方に触れる機会が少ないと、不安も出やすくなります。

本書には、小児特有の調剤や服薬指導に関する基礎知識が多く紹介されています。

読みながら実際の業務をイメージしやすく、理解も深まりました。

「新人の頃に出会いたかった」と思える一冊です。

調剤薬局・ドラッグストアに従事する薬剤師【外来で小児科処方を受ける方】

本書の主な対象は、外来で小児科の処方を受ける薬剤師です。

内容は基礎的なものが中心で、初学者にも理解しやすく構成されています。

そのため、小児病棟などで日常的に小児診療に関わっている薬剤師にとっては、すでに身につけている内容が多く感じられるかもしれません。

小児科の自己学習を始めたい薬剤師

小児科領域の学習を始めたいと思っても、どこから手をつけていいのか分からない方もいるのではないでしょうか。

本書は、小児の調剤や服薬指導を広く浅く学べる入門書です。

他の専門書に比べて読みやすく、知識の整理にも役立ちます。

まず小児科領域学習の全体像をつかみたい方に、ぴったりの一冊です。

薬の知識が少ない看護師や他職種

薬の知識が少ない看護師や他職種の方にも、読みやすい内容です。

専門用語が少なく、初めて小児関連薬を学ぶ人でも理解しやすいと感じました。

小児の薬に関わる基本的な情報を学びたい方にオススメできます。

著者・監修者

本書は、小児科医・薬剤師・看護師という異なる専門職の視点から構成されています。

監修者の原島知恵先生は、御所南はらしまクリニックの副院長で、小児科を専門とする医師です。日本バプテスト病院などで小児科診療に携わってきた経験を持ち、現在も臨床の現場に立たれています。

著者の山本佳久先生は、帝京平成大学薬学部の教授で、薬剤師教育にも長年関わってこられた方です。製薬企業での研究経験や、薬学教育への幅広い実績を持ち、薬剤師の立場から実践的な内容を本書に反映しています。

著者の島﨑学先生は、同大学薬学部の准教授で、保険調剤薬局やドラッグストアでも実務経験を積まれています。現場経験に基づいた視点が、本書の実用性を高めています。

著者の藤田友紀先生は、国立成育医療研究センターの看護師で、小児救急看護認定看護師の資格を持ち、看護教育にも携わっておられます。看護師の視点から、小児に関する配慮や伝え方などがわかりやすく記されています。

まとめ【小児科学習の1冊目に】

本書『小児科これだけ』は、小児科領域に不安がある薬剤師にとって、はじめの一歩として読みやすく、学びやすい1冊です。

調剤や服薬指導の基本がわかりやすく整理されており、自己学習や復習に役立ちます。

なお、これはあくまで私の意見ですが、現場で即使える内容とは少し異なると感じました。

知識を整理したいときや、復習のきっかけとして活用するのに適していると感じています。

【本書『小児科これだけ』で学べること】

- 小児の調剤・服薬指導の基本的な考え方

- 剤型ごとの使い方と注意点(散剤、水剤、外用薬など)

- 小児科でよく使われる疾患と代表的な治療薬

- 保護者への説明や対応のポイント

- 自己学習・復習に役立つ視点の整理方法

【こんな方にオススメです】

- 小児科処方の経験が少ない薬剤師・新人薬剤師

- 調剤薬局・ドラッグストアで小児対応をしている薬剤師

- 小児科領域をこれから学びたい薬剤師

- 小児薬に関わる看護師や他職種の医療スタッフ

【注意しておきたい点】

- 内容は基礎的なものが中心です

- 現場で即時に使うというより、学習・整理に向いています

- 中堅以上の薬剤師には物足りなく感じる場合もあります

小児対応の第一歩として、きっと役立つ1冊になると思います。

小児科処方に少しでも不安がある方は、ぜひ一度手に取ってみてください。

コメント