「子どもが薬を飲んでくれないんです」

保護者からのこの質問に、あなたはどう答えますか?

ある程度の経験を積んだ薬剤師であれば、答え方のテンプレをいくつか持っているかもしれません。

けれど、そのテンプレだけで、すべての子どもの服薬コンプライアンスを改善できるでしょうか?

小児の服薬指導は、薬の知識だけでは乗り越えられないことばかりです。

年齢によって異なる飲ませ方、剤形ごとの工夫、保護者との信頼関係の築き方──

そもそも薬を飲めない理由は、子ども一人ひとり異なるはずです。

現場では“知っている”より“どう伝えるか・どう寄り添うか”が問われるのに、そういった視点を教えてくれる本は意外と少ないと感じます。

今回は『極める!小児の服薬指導 改訂版』という本をレビューします。

著者は小児対応の最前線に立ち、試行錯誤を重ねてきた薬剤師です。

その経験と視点が詰め込まれた本書は、単なるHow to本ではなく、著者が本気で患者と向き合ってきた熱量が伝わる1冊です。

この本を読み終えたとき、私は素直に「もっと早く出会いたかった」と思いました。

小児対応に悩んだとき、正解のない現場に立たされたとき、この本がそばにあったらどれだけ心強かっただろうと。

薬剤師として10年以上経験を積んできた私自身も、「ああ、そういう視点があったのか」「自分の対応、まだまだ見直せるな」と何度もうなずかされました。

この記事では、私が実際に読んで感じた本書の魅力や得られた気づき、どんな人にオススメできるかをご紹介していきます。

本書は新人のためだけの本ではありません。小児の服薬指導に少しでも関わるすべての薬剤師にとって、大きなヒントと学びを与えてくれる1冊です。

| 評価項目 | 星 | ポイント |

|---|---|---|

| 総合評価 | 小児対応に不安がある薬剤師はもちろん、自信のある薬剤師にとっても新たな視点が得られる内容です。現場経験に基づいた具体的なアドバイスが詰まっており、読むだけで「自分の対応を見直したくなる」1冊です。 | |

| 実務での活かしやすさ | 著者が作成した独自の一覧表が豊富に掲載されており、本に付箋をつけておけば、必要なときにすぐ参照できます。さらに、ダウンロードしてそのまま使える患者用指導せんが41枚も収録されており、現場での服薬指導に即活用できる実用性の高い内容です。 | |

| 自己学習への向き | 特に現場経験のある薬剤師が学び直す際にオススメの1冊です。「こういう視点があったのか!」と気づかされる内容が多く、自己流になりがちな対応を見直すきっかけになります。もちろん、新人薬剤師の学習にもオススメです。 | |

| 読みやすさ | 文章は非常にわかりやすく、専門的な内容でもスムーズに読み進められます。ただし、全体のボリュームが多く、読み切るのに時間がかかる印象です。内容の質は高いものの、忙しい中で読むにはやや負担感もあるかもしれません。 | |

| コスパ | 税込み6,930円。価格はやや高めに感じます。しかし、内容の充実度と、今後の小児対応で繰り返し使える指導せんの存在を考えると、十分に妥当な価格設定だと思います。薬局の経費で購入してもらえないでしょうか…?笑 |

『極める!小児の服薬指導 改訂版』とはどのような本なのか

小児対応の自己学習にも現場対応にも使える本

本書は、流れの中で理解を深められる読み進め型の参考書です。

練習問題で知識を確認する形式ではなく、文章を読みながら学びを積み重ねていく構成になっています。

また、現場の即時対応に適した著者オリジナルの一覧表が多く掲載されており、該当のページに付箋を貼っておけば、必要なときにすぐ調べることができます。

さらに、指導せんをダウンロードして印刷すれば、そのまま患者に渡して説明ができます。

自己学習と実践の両方を支えてくれる、実用性の高い1冊です。

小児対応の知識を「広く・深く」学べる本

年齢ごとの特徴、剤形ごとの飲ませ方、薬剤別の工夫など、小児対応に必要な視点が幅広く整理されています。

単に知識を羅列するのではなく、実際の現場を想定した解説が多く、小児の服薬指導に必要な知識を「広く」「深く」学び直すことができます。

小児に関わるあらゆる場面をイメージしながら、対応力を底上げできる内容です。

中堅薬剤師以上でも、必ず新たな学びがある内容

小児対応の経験が豊富な薬剤師が読んでも、学びがある内容だと思います。

私自身、小児科の門前で勤務した経験はありませんが、ある程度の小児対応は経験してきました。それでも非常に多くの学びを得られました。

たとえば、小児の服薬指導に必要な視点として、以下の6点が挙げられ、成人との違いがわかりやすく整理されています。

- 体重(年齢や成長に応じた用量調整が必要)

- 薬物動態(腎・肝機能などが未熟で成人とは異なる)

- 生活リズム(新生児は睡眠時間が長い。幼児期は保育園で昼間に服薬できないこともある)

- 薬の使用経験(服薬に慣れていない子どもが多い)

- 薬の種類・剤形(嚥下能力に合わせた剤形の選択)

- 保護者を通じた間接的な服薬指導(本人ではなく保護者への指導が中心)

一つひとつの要素は、“言われてみれば当たり前”のことかもしれません。

しかし、これまで感覚的に捉えていた小児対応の特徴を、言語化してくれており、非常にわかりやすいと感じました。

著者自身の試行錯誤と現場経験が詰まった1冊

本書には、著者が小児対応の現場で試行錯誤しながら積み重ねてきた経験が詰まっています。

マニュアル的に知識を並べた内容ではなく、実践に裏打ちされた工夫が随所に盛り込まれています。

たとえば、

・保護者とのコミュニケーションの取り方

・子どもへの声かけの工夫

・剤形ごとの細かな飲ませ方

などが具体的に紹介されています。

特に粉薬については、味の特徴が細かく掲載されています。

著者自身が多くの薬を実際に味見し、子どもがどのようにしたら飲みやすくなるかを、1つずつ調べています。

また、著者が作成した一覧表の数々を見ると、一朝一夕に作れるものではないことがよくわかります。

日々の患者対応で疑問に思ったことを積み重ね、それを整理し続けた結果なのだろうと強く感じました。

単なる知識の解説にとどまらず、現場でのリアルな視点が凝縮された1冊です。

『極める!小児の服薬指導 改訂版』の特徴

具体的な症例が豊富で、知識の引き出しを増やせる

本書には、実際の現場をイメージできる具体的な症例が数多く紹介されています。

アトピー性皮膚炎に対するステロイド外用薬、風邪処方の痰切りで咳が悪化したケース、花粉症に対する抗ヒスタミン薬など、日常的に対応することが多い処方例が豊富です。

また、1型糖尿病に対するインスリン注射や、川崎病に対するアスピリン、百日咳疑いに対するアジスロマイシン5日間投与など、日常ではあまり取り扱う機会の少ない症例も紹介されています。

「こういうケースもあるのか」という発見の連続で、知識の幅が広がる感覚がありました。

すぐに明日から使える知識ばかりではありませんが、知識の引き出しを確実に増やせます。

どの症例も興味深く紹介されており、文章自体が面白く、どんどん読み進めることができました。

薬局の小児対応の環境作り・効率化に役立つ視点が詰まっている【管理薬剤師必読】

本書には、小児対応における薬局内の環境作りや効率化に役立つ視点が豊富に詰まっています。

後ほど具体的に紹介しますが、本書では子ども用の問診票が紹介されています。

※「子ども用の問診票が紹介」の部分は、記事内の詳しい説明へジャンプできるリンクになっています。

私の薬局では、成人と子どもを区別せず、すべての新患さんに同じ問診票を使用していました。

そこで、本書を参考に子ども用の問診票を新たに作成しました。

子ども用の問診票を導入したことで、窓口での聞き取り時間が短縮でき、業務の効率化につながりました。

また、小児用量や小児への禁忌薬、粉薬の味に関する一覧表も多く掲載されています。

こうした一覧表は、調剤室内でのみ使用する前提で印刷し、すぐに確認できるようにすると便利です。

あくまで薬局内での利用に留め、外部への持ち出しや患者への配布は避ける必要があります。

患者対応中にすぐ確認できるため、調べる時間が短縮できると感じています。

小児対応の質を高めることで、薬局全体の業務効率化にもつなげることができます。

本書を参考に、自局に合った業務改善に取り組むヒントが多く得られます。

ぜひ管理薬剤師の方には、本書を一読し、業務改善に活かしてもらいたいと感じました。

保護者への伝え方、飲ませ方の工夫など、すぐに使える視点が満載

本書では、子どもへの服薬をサポートするための具体的な工夫が紹介されています。

単に薬の説明をするだけでなく、保護者への伝え方やサポートの方法に重点が置かれています。

年齢に応じた飲み方の工夫が数多く紹介されており、実践的な内容です。

たとえば、粉薬をそのまま飲んでもらう「おとなのみ」という方法。

子どもの自尊心をくすぐり、「飲めた!」という成功体験を作ることで、服薬意欲を高めるアプローチが紹介されています。

現場で直面する小児服薬の悩みに、すぐ応用できるヒントが満載だと感じました。

著者作成の一覧表が多く掲載されている【他書にはない独自の内容】

本書には、著者自身が作成した一覧表が数多く掲載されています。

小児用量、小児への禁忌薬、粉薬の味など、現場で役立つ情報が一覧化されています。

単なるデータの羅列ではなく、著者の現場経験に基づいて、実務で使いやすいように整理されている点が大きな特徴です。

粉薬の味や、どのようなものに混ぜると飲みやすいか、粉薬の溶けやすさなどについて、著者が実際に試してまとめています。

その結果をまとめた一覧表が掲載されており、現場でも大いに参考になります。

私の薬局では、薬剤ごとの飲みやすくするための一覧表を、在庫している薬の分だけ印刷し、調剤室に置いています。

必要なときにすぐ確認でき、現場の業務効率化にも役立っています。

他の書籍では見られない独自の視点でまとめられており、実務経験を積んできた著者だからこそ作れた一覧表です。本書ならではの価値を感じました。

ダウンロード可能な患者用指導せんが便利

本書には、著者が作成した患者用指導せんが41種類も紹介されています。

薬の飲ませ方だけでなく、ホームケアや子育てサポートまで幅広くカバーしています。

指導せんはPDFでダウンロードでき、印刷して患者に配布することが可能です。

ただし、書籍からのコピーや、PDFデータそのものの配布は禁止されているため注意が必要です。

※上記は出版社に問い合わせて確認しました。

ダウンロードした指導せんは、どれも保護者にわかりやすく作成されており、現場ですぐに使える内容になっています。

現場では、説明に十分な時間を取れない場面も多くあります。特に、具合の悪い小児は待つことが難しく、保護者も苛立ちを抱えていることがあります。

そうした中でも、患者用指導せんを渡しておけば、帰宅後に落ち着いたタイミングで、保護者に必要な情報を確認してもらうことができます。

忙しい現場でも、保護者に安心感を持ってもらうための強い味方になってくれます。

実務に活かせた具体例

ここでは、本書を参考にして実践し、業務の質や効率が向上した具体例を紹介していきます。

乳児・小児専用の問診票を新たに作成した

本書では、小児専用の問診票が紹介されていました。

私の薬局ではこれまで問診票が1種類だけで、子どもの新患にも成人用の問診票を使って聞き取りをしていました。

本書をきっかけに、乳児・小児専用の問診票を新たに作成しました。

これまでの問診票は成人向けで、脳梗塞や認知症、高血圧などの既往歴を聞く項目がありました。

新たな問診票では、子どもに多い疾患である、ぜんそく、花粉症・鼻炎、アトピー、てんかんなどの聞き取りに変更しました。

加えて、アルコールやタバコ、妊娠・授乳、自動車運転の有無に関する項目を削除し、代わりに食物アレルギーの種類を詳しく聞き取る欄を設けました。

また、過去に飲んだことがある剤形(粉薬、シロップ剤、錠剤)や、使ったことがある剤形(目薬、坐薬、貼り薬)を確認する項目も追加しました。

子どもの服薬で困った経験について自由記入してもらう欄も設けました。(例:粉薬を飲んでくれない、目薬を嫌がってうまく点せないなど)

これにより、子どもへの服薬アドバイスをより具体的にしやすくなりました。

子ども専用の問診票を導入したことで、窓口で保護者に直接聞き取る項目が減り、指導の時間短縮につながりました。

さらに、子どもに応じた事前情報が把握できるようになりました。

服薬指導の精度が向上し、適切なアドバイスができるので保護者から信頼感も得られていると感じています。

| 削除した項目 | 追加した項目 |

|---|---|

| ・脳梗塞、認知症、高血圧などの既往歴 ・アルコール・タバコの使用状況 ・妊娠・授乳の有無 ・自動車運転の有無 | ・ぜんそく、花粉症・鼻炎、アトピー、てんかんの既往歴 ・食物アレルギーの詳しい聞き取り ・飲んだことがある剤形(粉薬、シロップ剤、錠剤) ・使ったことがある剤形(目薬、坐薬、貼り薬) ・服薬で困った経験(自由記入欄) |

本書の患者用指導せんを実際の現場で運用し始めた

本書に掲載されている患者用指導せんは、すぐに現場で活用できる内容が41種類もあります。

私の薬局でも、ダウンロードした指導せんを印刷して運用を始めました。

指導せんは、大きく5つのカテゴリーに分かれています。

| カテゴリー | 内容・具体例 |

|---|---|

| お薬の飲ませ方 | 乳児・小児・小学生と年齢別に服薬方法を紹介 |

| 苦い薬の飲ませ方 | クラリス、ジスロマック、メイアクトMS、タミフル、小青竜湯など薬剤別に紹介 |

| お薬の使い方 | 坐薬、軟膏、目薬、浣腸の使い方を紹介 |

| ホームケア | 嘔吐時の対応、脱水症状、離乳食時の注意、肌の保湿方法など |

| 子育てサポート | 市販薬の使い方、赤ちゃんの元気度チェック、誤飲時対応、被災時に必要な知識など |

現場ニーズに直結した内容ばかりで、すぐに使える実用的な指導せんばかりです。

急いでいる保護者には「後で見返してくださいね」と指導せんを渡すことで、説明時間を短縮できるようになりました。

また、共通の指導せんを活用することで、薬剤師ごとの説明のばらつきも減少。

今までは明確なマニュアルがなかったため、説明内容に差が出ることもありましたが、指導せんという基準ができたことで、説明の統一が図れるようになりました。

実際に使ってみたところ、「わかりやすい」「家でも助かった」と保護者からも好評の声をいただくことができました。

患者用指導せんは、忙しい現場でとてもありがたいツールになっています。

なお、指導せんの利用にあたっては注意が必要です。

サイトからダウンロードしたPDFを印刷して使用することは可能ですが、

書籍から直接コピーしたものや、PDFデータそのものを配布することは禁止されています。

※上記は出版社に問い合わせて確認しました。

| 利用方法 | 可否 |

|---|---|

| サイトからダウンロードしたPDFを印刷して紙で渡す | ○ |

| 書籍を直接コピーした紙を渡す | × |

| PDFファイルそのものを配布する | × |

百日咳が疑われた成人患者にジスロマックを処方された際、スムーズに対応できた

先日、高齢の患者さんが、1ヶ月ほど咳が続くと来局されました。

【処方内容】

| (1)【般】アジスロマイシン錠250㎎ | 1回2錠(1日2錠) 1日1回 朝食後 5日分 |

| (2)メジコン錠15㎎ | 1回1錠(1日3錠) 1日3回 毎食後 14日分 |

| (3)フスコデ配合シロップ | 1回3.5mL せき込み時(屯用) |

※処方内容は横スクロールできます

今までこのような処方を受け取ったことがなく、違和感を覚えました。

通常、ジスロマックは3日間服用し、7日間効果が持続することを特徴とするマクロライド系抗生剤です。

本書では、小児の百日咳に対してジスロマック5日間投与が行われる場合、適応外使用となることや、保険請求の注意点が解説されていました。

それを思い出し、すぐに疑義照会を行い、処方に「百日咳の疑い」とコメントを追記してもらいました。

本書を読む前だったら、

先生、間違えている!

と思い込み、疑義照会をしていたと思います。

丁寧な先生なら、

百日咳の疑いだから5日間投与で大丈夫です

と教えてくれたかもしれません。

しかし、

処方通りで

とだけ返答されていたら、百日咳の治療について知る機会を逃していたと思います。

その上で、

この薬剤師は知識が足りないな

と思われていたかもしれません。

本書は必ずしも小児に対する内容だけでなく成人にも適応することが可能です。

今回の事例は小児関連ではなく、日常業務に大きく影響する内容でもありませんでした。それでも、本書のおかげで自分の知識の幅が広がったと感じられた貴重な経験でした。

『極める!小児の服薬指導 改訂版』を読んだ感想【全薬剤師に読んでほしい】

この本は本当にすごい。

文章から、著者が本気で患者に向き合っている姿勢が伝わってきます。

「こんな薬剤師がいるんだ」と、心から尊敬の念を抱きました。

著者の熱量と「患者に本気で貢献する」という姿勢が伝わってくる

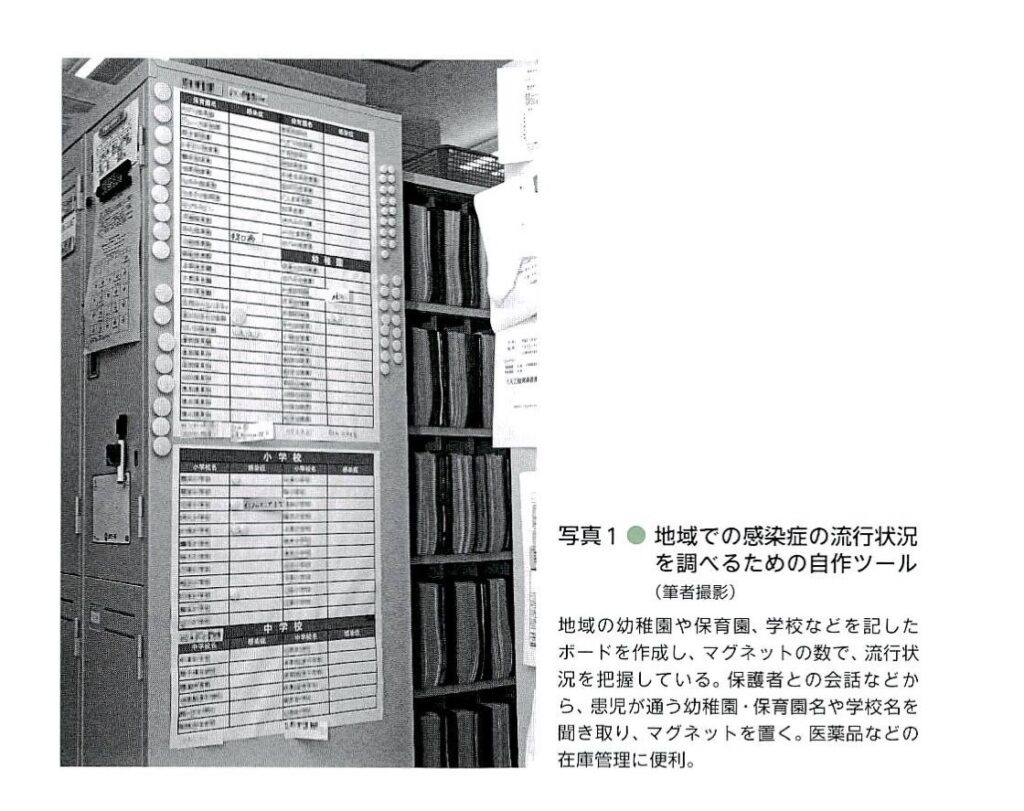

本書では、地域の感染症流行状況を可視化するために、

薬局内に独自で手作りした感染症ボードが紹介されていました。

(引用:『極める!小児の服薬指導 改訂版』松本康弘 著、日経ドラッグインフォメーション 編集、日経BP、2024年、p.17)

このボードは、市販の情報ツールではありません。

著者が作成したもので、幼稚園や保育園、小学校単位で流行状況を把握できるよう工夫されています。

所属する学校や保育園ごとに流行状況がわかるため、「この発熱はもしかして」と原因の見当がつけやすくなるだけでなく、薬の在庫管理にも役立つ情報になります。

私自身、小児の患者に対して学校や保育園を聞き取った経験はありません。正直に言えば、聞き取りの発想すら持っていませんでした。

この取り組みを読んだとき、本当にすごい、素晴らしい薬局だと心から感じました。

また、プレパレーションという取り組みも紹介されています。

プレパレーションとは、治療や服薬に対する子どもの不安や恐怖を軽減し、前向きに取り組んでもらうために、事前にわかりやすく説明しておく支援のことです。

たとえば喘息患児に対しては、著者が手作りしたフェルトの模型を使って、気道の中でどんな変化が起きているかを視覚的に伝える工夫が紹介されていました。

さらに、「たけしくんとおくすりマン」というオリジナルの絵本まで制作されています。

薬を飲む意味や体の中でどう働くのかを、子ども自身が理解できるように丁寧に描かれており、薬局の待合室にも設置されています。

薬が怖い・飲みたくないという子どもへのアプローチに、ここまで工夫と情熱を注いでいることに驚きました。

欧米ではこうしたプレパレーションが一般的とのことですが、日本ではあまり普及していないようです。

私はこの本を読むまでその存在すら知りませんでした。

単に「飲めたかどうか」だけを見るのではなく、どうすれば飲めるようになるのかを本気で考え続けている姿勢に、著者の熱量を強く感じました。

一朝一夕では書けない。日々の現場経験が凝縮された1冊

本書を読んで強く感じたのは、「この本は、ただの知識の寄せ集めではない」ということです。

著者が日々の現場で積み上げてきた実践の記録が、随所に詰まっています。

たとえば、粉薬の味や飲みやすさについての工夫。

在庫しているすべての薬について「どんな味がするのか」「何に混ぜれば飲みやすいのか」を、著者が実際に一つひとつ確認し、表にまとめています。

また、2年間にわたって薬局にかかってきた315件の電話による問い合わせを集計し、「子どもが薬を飲めない理由」や「吐き出してしまう状況」などを丁寧に分類・分析しています。

その結果を保護者への指導・アドバイスに活かしていました。

ただ処方せんを受け取り、薬を渡すだけでは、ここまでの取り組みは到底できません。

「どうすれば飲めるか?」「どうすれば保護者に安心してもらえるか?」を、本気で考え続けた薬剤師だからこそ辿り着けた内容だと感じます。

この本は、一朝一夕では絶対に書けません。

現場に向き合い続けた人にしか書けない、誠実で力強い1冊です。

著者の積み重ねと実績を、1冊で学べることに感動した

ここまでの記事で紹介してきたように、著者はただ知識をまとめただけではありません。

患者に本気で貢献したいという姿勢と、日々の業務の積み重ねが、この1冊に詰まっています。

私自身、この本を読み進める中で何度も「本気で現場に向き合っている人の言葉だ」と感じました。

粉薬の飲ませ方、保護者への伝え方、指導せんや問診票の整備——

どの項目を取っても、実際に現場で試行錯誤を繰り返してきた人だからこその説得力がありました。

著者のこれまでの経験と実績を、たった1冊でここまで深く学べることに、心から感動しました。

本書は全薬剤師が読むべき、間違いなく“良書”だと思います。

小児の知識がある人にも、必ず新たな学びがある内容

私は本書を読んで、初めて知ることばかりでした。

これまで自分なりに小児対応をしてきたつもりでしたが、それでも「なるほど、そういう視点があるのか」と思う場面の連続でした。

本書の内容は、小児科門前に長年勤めている薬剤師にとっても、きっと学びがあると思います。

現場で経験を積んできた人だからこそ、

「ああ、こういう時あるよね」

と思える話もあれば、

「そこまで考えたことはなかった」

とハッとさせられる話もあるはずです。

正直、本書の内容を「全部知ってるよ〜」という薬剤師はいないのではないかと思います。

むしろ、そう言い切れる人こそ読んでみてほしいです。

知識の再整理としても、新たな視点を得るきっかけとしても、多くの薬剤師にとって得るものが大きい1冊だと思います。

『極める!小児の服薬指導改訂版』の良かった点・気になった点

本書を読んで「良かった」と感じた点が多くありました。

一方で、あえて挙げるなら気になった部分もありました。

ここでは、その両方を率直にご紹介します。

文章が丁寧で読みやすく、スラスラ頭に入る

専門書ではありますが、文章がとても丁寧でわかりやすく書かれており、スラスラと読み進めることができました。

説明の順番もわかりやすく、自然と内容が頭に入ってきます。

図や具体例も多く、読んでいて「わかる」「イメージできる」と感じる場面が多かったです。

著者の経験や患者の声に基づいており、納得感がある内容

現場での経験や患者の声をもとに書かれているので、「なるほど、そういう考え方があるのか」と思わされる場面が多くありました。

どれも著者が実際に試してきた工夫や視点ばかりで、現場で積み重ねてきたからこそ書ける内容だと感じました。

読んでいて納得感があり、内容にしっかりとした重みがありました。

業務の見直しにつながる、新たな気づきが得られる

本書には、著者の薬局で実際に行われている取り組みが紹介されています。

その多くは、他の薬局ではあまり見かけないようなオリジナルの工夫ばかりです。

たとえば、

・感染症の流行状況を可視化する手作りボード

・プレパレーション(治療や服薬前に子どもにわかりやすく説明し、不安を軽減する支援)

・お薬手帳に貼れる指導せん

・薬局内で子どもに服薬練習をしてもらう取り組み

など、

「これはうちでも取り入れられそう」と感じる実践例が豊富に紹介されています。

本書には、薬局全体の対応力やチームの仕組みを見直すヒントが多く詰まっています。

とくに管理薬剤師にとっては、業務改善を具体的に進めたいときの参考になる1冊だと感じました。

(気になった点)ボリュームが多く、読み切るには時間がかかる

本書は内容がとても充実している分、ボリュームもかなりあります。

一つ一つのテーマが丁寧に書かれていて、軽く流し読みすることはできません。

私の場合、しっかり読み込むのに合計6〜7時間ほどかかりました。

1日30分ずつ読むペースだと、2週間近くかかる印象です。

読み応えがある一方で、スキマ時間に気軽に読み進めるタイプの本ではないため、時間に余裕があるときにじっくり取り組むのがオススメです。

気軽に読み切れる本ではありませんが、その分、得られる学びも大きいです。

(気になった点)小児の投薬指導にフォーカスした内容で、小児の調剤にはあまり触れられていない

本書は、小児に対する服薬支援や指導の視点に特化した内容が中心です。

そのため、調剤上の細かい注意点や、調剤過誤を防ぐための工夫などにはあまり触れられていません。

これから小児対応を学んでいく新人薬剤師や、小児経験が少ない薬剤師には、もう少し初歩的な実用書のほうが合っているかもしれません。

その一方で、服薬指導や保護者への対応に関する視点はとても深く、実践的です。

「小児の調剤」について学びたい方は、別の専門書と併せて読むとバランスが良いと感じました。

『極める!小児の服薬指導 改訂版』はどんな人にオススメか

小児対応に関わる多くの医療者にとって、本書は学びの多い1冊です。

ここでは、特にどんな方にオススメかを紹介します。

小児の患者対応に不安がある薬剤師

小児の患者さんが来局したとき、どう声をかければいいか、あるいは保護者からの質問にどう答えればいいか迷った経験のある薬剤師にオススメできる1冊です。

本書には、子どもへの対応や保護者への説明の仕方、飲ませ方の工夫が具体的に書かれており、現場でそのまま活かせる知識がたくさん詰まっています。

「どう伝えるか」「どう寄り添うか」といった視点に重きが置かれているので、小児対応に不安を感じる方に、ぜひ手に取ってほしいと感じました。

薬局の小児対応マニュアルを整えたい管理薬剤師

小児の服薬支援は、薬剤師ごとに対応が違ってしまうことがよくあります。

本書には、問診票や指導せん、感染症の流行ボードなど、薬局全体で小児対応を見直すきっかけになる工夫が多く紹介されています。

「うちの薬局でも取り入れられそう」と感じる内容も多く、実際に本書を参考にいろいろなものを取り入れました。

本書は対応を統一したいと考えている管理薬剤師にオススメできます。

マニュアル作成のヒントとしても、そのまま活かせる場面が多いです。

小児の服薬支援に関心のある看護師や他職種

本書は薬剤師向けに書かれていますが、小児の服薬支援に関わる他職種の方にも役立つ内容が多く含まれています。

たとえば、プレパレーションや指導せんの工夫、保護者への声かけの具体例などは、看護師など医療現場で子どもと接する職種にも参考になります。

子どもが薬を飲めない理由や背景への理解が深まることで、他職種との連携にも活かせるヒントが多いと感じました。

著者紹介

著者の松本康弘氏は、製薬会社で20年にわたり基礎研究を行った後、45歳で薬局薬剤師へ転身。現在は大分県中津市の薬局で勤務し、小児の服薬指導に日々向き合っています。

調剤・服薬指導の現場で感じた疑問や工夫を積み重ね、日経ドラッグインフォメーションでの連載などを通じて発信。本書には、そうした現場経験に裏打ちされた知識と工夫が詰め込まれています。

まとめ【小児対応の“本気”を感じる本】

『極める!小児の服薬指導 改訂版』は、著者の豊富な現場経験と工夫が詰まった1冊です。

単なる知識の習得ではなく、「現場でどう対応するか」「どう伝えるか」に重きを置いて書かれています。

【どのような本か?】

- 自己学習にも、現場対応にも活用できる1冊

- 小児服薬指導の知識を「広く・深く」学べる

- 中堅薬剤師以上でも、新たな学びが得られる内容

- 著者の現場経験や工夫が詰まった実践的な本

【本書で得られる学び】

- 服薬指導時の「伝え方」や「寄り添い方」の工夫

- 飲ませ方や味、剤形など、現場で役立つ具体例

- 薬局内で使える一覧表やダウンロード可能な指導せん

- 感染症の流行ボードやプレパレーションなど、薬局の仕組みづくりのヒント

【こんな方にオススメ!】

- 小児対応に不安がある薬剤師

- 薬局のマニュアル整備に悩む管理薬剤師

- 子どもへの薬の伝え方を学びたい看護師・他職種

- 自己流の服薬指導を見直したい中堅薬剤師

この本を読み終えたとき、

「世の中にはこんな薬剤師がいるのか」

と素直に驚きました。

著者の姿勢に触れることで、自分ももっと成長できるはずだと思わせてくれる、そんな1冊です。

ぜひ、本書を手に取ってみてください。オススメです!

コメント