あなたが勤務する薬局や病院では、婦人科の処方せんを扱う機会が多いでしょうか?

私の薬局では、プレマリン、デュファストン、レルミナなど、女性ホルモン関連の薬をよく扱います。

薬の名前を見て、「ああ、女性ホルモンに関係する薬だな」とまではわかる。

でも、それがエストロゲンなのか、黄体ホルモンなのか、あるいは全く別の作用機序なのか 正直、以前の私はパッと浮かびませんでした。

今回は、そんな婦人科領域の薬に対する理解が曖昧で、きちんと学びたいと感じている方に向けて、『みえる!わかる!婦人科・産科・女性医療のくすり』という本をご紹介します。

結論、めちゃ分かりやすくて、とてもオススメの参考書です。

本書では、女性ホルモンの基礎から疾患別の治療薬、産科の注射薬まで、幅広く実践的に学ぶことができます。

さらにこの記事では、本書での学びを深めるために、私オリジナルの「女性ホルモンにイメージカラーをつけて覚える勉強法」もご紹介します。

婦人科の薬を“なんとなく”ではなく、“きちんと”理解して、しっかりと患者対応したい方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。

| 評価項目 | 星 | ポイント |

|---|---|---|

| 総合評価 | 婦人科の薬を「なんとなく」ではなく、しっかりと理解したい人に価値ある1冊。薬の分類や作用を丁寧に整理したい方にオススメです。 | |

| 実務での活かしやすさ | 各薬剤の特徴が簡潔にまとまっているため、投薬前にその薬をぱっと調べて、服薬指導にすぐ活かすことができます。 | |

| 自己学習への向き | 女性ホルモン関連薬、婦人科疾患を幅広く学べる1冊です。現場でも活用できますが、特に自己学習に向いており、知識の整理にとても役立ちます。 | |

| 読みやすさ | 文章自体は読みやすいですが、構成に疑問があります。そもそも女性ホルモン関連薬というテーマ自体が複雑で、読み進めるには集中力が必要です。 | |

| コスパ | 税込3,300円。医療書としては比較的安価。特に婦人科の処方せんを扱うことが多い薬剤師にとっては、十分に元が取れる充実した内容です。 |

『みえる!わかる!婦人科・産科・女性医療のくすり』はどのような本なのか

婦人科領域の薬と病気の知識を、体系的に学べる本【自己学習にぴったり】

婦人科領域は、ホルモンの名前や薬の種類が多く、全体像がつかみにくい分野です。

「この薬はエストロゲン?黄体ホルモン?それとも全く別の作用機序?」と、薬の位置づけに迷うことも少なくありません。

本書では、そうした女性ホルモン関連薬を、病態と結びつけながら体系的に整理することができます。

疾患別の治療薬だけでなく、不妊治療や排卵誘発薬、GnRHアゴニスト・アンタゴニスト、抗がん剤、感染症治療薬、さらには漢方薬や分娩・切迫流産に関わる薬まで幅広く取り上げられています。

また、更年期障害や月経異常といった女性特有の症状を、ライフステージに沿って理解できる構成になっており、用語解説も充実しています。

断片的だった知識をつなげながら、婦人科領域を幅広く・深く学ぶことができる1冊です。自己学習を通じてしっかり理解したい方に、特にオススメです。

投薬前にその薬の特徴を調べ、服薬指導にすぐ活かせる本【現場で即対応できる】

再三お伝えしているように、婦人科領域の薬はホルモンの種類や治療の意図が複雑で、私自身も投薬の直前に「この薬ってどんな作用だっけ?」と戸惑うことがよくあります。

本書の第1部では、婦人科領域で使用される薬剤が、治療目的や作用機序ごとに整理されており、各薬剤の特徴が簡潔にまとめられています。

調剤時に処方内容を確認し、本書をパッと開けば、その薬の作用、注意点、副作用など、服薬指導で患者さんに伝えるべき情報を即時に確認することが可能です。

婦人科の処方を扱う機会がある薬剤師にとって、手元にあると安心できる1冊です。

女性ホルモンの働きを、全体像から丁寧に理解できる本【薬効を理解するための土台】

本書では、薬や疾患の解説にとどまらず、そもそも

女性の身体ってどういう仕組み?

月経ってなぜ起こるの?

といった基本的な疑問に答える内容も丁寧に解説されています。

ホルモンの分泌リズムやフィードバック機構など、生理学的な土台を押さえたうえで薬の作用を学べるため、「なぜこの薬が使われるのか」がしっかりと理解できます。

たとえば、排卵誘発薬やホルモン補充療法に使われる薬についても、女性ホルモンの役割とリズムを理解しているかどうかで、薬効の捉え方が大きく変わってきます。ただ暗記するのではなく、根本から理解できることが、本書の大きな強みです。

第2部では、月経周期や閉経、不妊治療など、ライフステージに応じた身体の変化が整理されているため、女性の健康全体を流れで捉える力も養えます。

薬ひとつひとつを断片的に覚えるのではなく、女性ホルモンと関連づけてまとめて理解できる構成なので、頭の中で知識が整理されやすく、学習効率も高まります。

注射剤や出産関連薬など、調剤薬局では触れない薬も網羅できる本【幅広い層にオススメできる】

本書では、調剤薬局ではあまり取り扱わないような薬剤にも幅広く触れられています。

たとえば、排卵誘発に用いる注射剤、妊娠中や出産時に使用される薬剤、緊急避妊薬や抗がん剤、手術前後の感染対策に用いられる抗菌薬など、病院で使用されることの多い婦人科薬も網羅されています。

婦人科・産婦人科がある病院で働く薬剤師や、婦人科領域の抗がん剤などを扱う病院薬剤師にとっては、知識を深めるのに役立つ内容です。

婦人科領域を幅広く学びたい薬剤師にとって、調剤薬局・病院の勤務先を問わずオススメできる1冊です。

『みえる!わかる!婦人科・産科・女性医療のくすり』のオススメ活用法

ここからは、本書を実際に読んでみて感じた活用方法を、私自身の体験をもとにご紹介します。

活用法を具体的にお伝えする前に、本書の構成を知っておくことで、それぞれの章がどのような場面で活かせるのかがイメージしやすくなります。

まずは本書全体の流れを簡単にご紹介します。

本書の構成【3部構成で目的別に使いやすい】

本書は、第1部・第2部・第3部の3部構成となっており、それぞれに異なる役割があります。

第1部は、婦人科領域で使用される薬剤が、治療目的や作用機序ごとに整理されており、各薬剤の特徴が簡潔にまとめられています。調剤や服薬指導の直前に、薬の基本情報をさっと確認したい場面に向いています。

第2部は、月経困難症や更年期障害、不妊治療などの疾患ごとに、治療薬や処方意図が解説されています。ライフステージに応じた身体の変化と薬の関係を理解することで、処方全体の背景を読み解く力が身につきます。

第3部は「用語解説」という名前ですが、単なる辞書的な内容ではなく、女性ホルモンの仕組みや月経・妊娠・更年期・不妊など、女性医療を学ぶうえで前提となる知識が丁寧に整理されています。基礎からしっかり学びたい方にとって、学習のスタート地点として最適な章です。

この3部構成により、

・現場で調べる

・体系的に学ぶ

・ピンポイントで確認する

といった用途に応じて、柔軟に使い分けることができます。

現場での使い方【薬の特徴を確認する】

現場での使い方の中心となるのは、第1部です。

処方せんに記載された女性ホルモン関連薬を本書で検索し、監査の段階でその薬の作用や使われる背景を確認します。その上で、患者さんにお伝えすべきポイントを整理し、服薬指導に活かしていくという流れです。

私自身も、これまでは──

「女性ホルモンのバランスを整えるお薬ですね」

「この薬は女性ホルモンのうち、黄体ホルモンというグループに属するお薬です」

といった、あいまいな説明しかできていませんでした。

そして、

「黄体ホルモンって何ですか?」

「あ……すみません、少し確認してきますね」

一度席を外し、調剤室に戻って慌てて確認する そんな対応しかできていませんでした。

はっきりいって、そんなのは薬剤師の仕事とは言えません。自分がやっていたのは、もはや“服薬指導のフリ”でした。

本書を活用するようになってからは、薬の位置づけや注意点、なぜこの薬が使われているのかを言葉にできるようになり、ようやく「薬剤師の仕事」と胸を張って言える説明ができるようになってきました。

こんな経験に少しでも共感する部分があった薬剤師の方には、本書はとてもオススメできます。ぜひ本書を手に取ってほしいです。

自己学習での使い方【第3部→第2部の順がオススメ】

大前提、本書は自己学習で婦人科領域の知識を深めたい方にとって、とてもオススメの1冊です。

女性ホルモン関連薬に苦手意識がある方でも、確かな理解を積み重ねることで、薬剤師として一段階レベルアップできる内容だと感じました。

ただ、内容はオススメできるものの、その構成についてはやや工夫が必要だと思います。

そのまま冒頭から順番に読み進める方法には、読みづらさを感じたのが正直な印象です。

私は、1ページ目から読みましたが、もともと苦手意識のある女性ホルモン関連の内容だったこともあり、理解するのにかなり時間がかかり、読み進めるのが大変でした。

ですが、第3部の女性の身体の仕組みやホルモンの役割についての記載が非常にわかりやすく、ここでようやく「そういうことか」と思えるようになりました。

その後、あらためて第2部を読み返してみると、1回目よりもはるかにスムーズに内容が頭に入ってくる実感がありました。

順番を工夫することで、内容の理解がぐっと深まります。「第3部 → 第2部 → 第1部」の流れが、個人的にはとても読みやすかったです。

薬局での取り組み【女性ホルモン関連薬にイメージカラーをつけてみた】

婦人科領域の薬を学ぶなかで感じたのは、「分類や作用の整理がとにかく難しい」ということでした。

本書を読み進める中でも、エストロゲンって何だっけ?プロゲステロンって?卵胞ホルモンと黄体ホルモンってどっちがどっち?LH?FSH?……と、同じ言葉を何度も調べ直すことに。

そんなときふと、「ホルモンにマーカーを引いて整理してみたらどうだろう?」と思ったのが、今回ご紹介する“色で覚える”学習法のきっかけでした。

女性らしさの“ピンク”と、赤ちゃんを守る“オレンジ”

まずは、女性ホルモンの基本であるエストロゲンと黄体ホルモンから色分けを始めました。

「女性らしさ」に関わるエストロゲンは“ピンク”、妊娠維持に関わる黄体ホルモンは「赤ちゃんを守る」イメージで“オレンジ”に設定。

黄体ホルモンは字の通り“黄色”とも考えましたが、作用機序のイメージを優先させました。

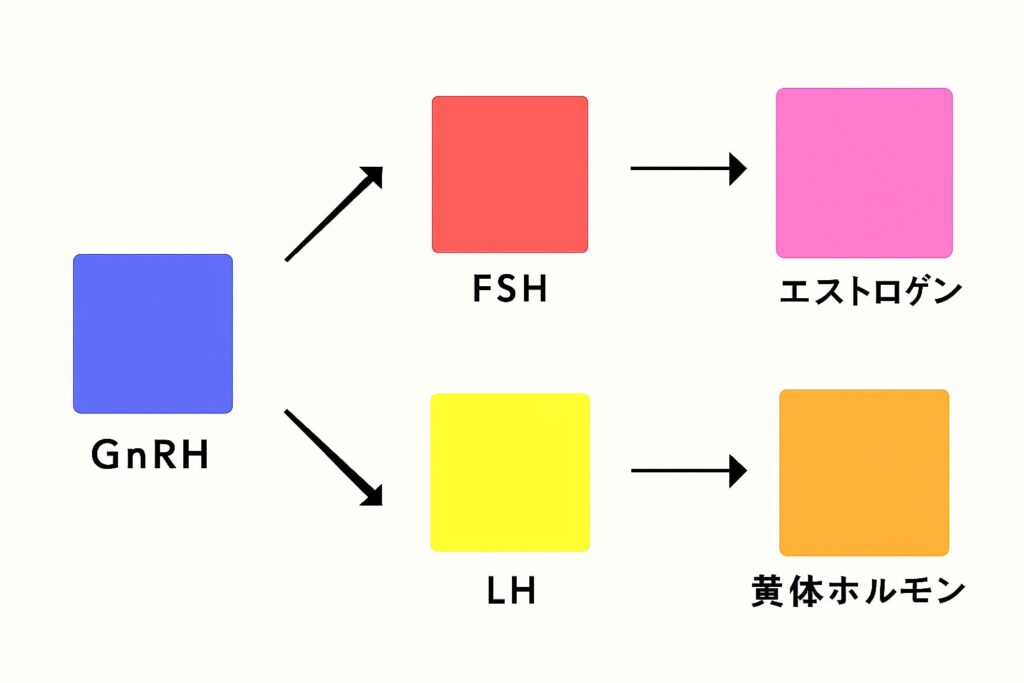

さらに、ピンク(エストロゲン)を分泌させるFSHには“赤”、黄体ホルモンを分泌させるLHには“黄色”を割り当てました。

(ここはあくまで私の個人的なこじつけです。黄色使うんかい!という異論は……認めません!笑)

FSHやLHを分泌させるGnRHは、視床下部から出るホルモンです。

視床下部といえば、ホルモン調節の“司令塔”のような存在。司令塔といえば“青”でしょ?ということで、GnRHは“青”に決定しました。(これも異論は認めません!笑)

【薬局でも実践】イメージカラーの札で、薬の分類をわかりやすく

色分けは自分の勉強だけで終わらせず、薬局内でも実践しています。

具体的には、女性ホルモン関連薬の箱や棚に、イメージカラーを反映した札を取り付けました。

「エストロゲン=ピンク」「黄体ホルモン=オレンジ」など、学習時に使った色そのままで分類しています。

薬を手に取ったときに、その薬がどのホルモンに関係するかがすぐにイメージできるため、日常の監査や服薬指導でも思い出しやすくなりました。

他のスタッフからも「色で見分けられるのは便利」「分類の見直しにも役立つ」と好評で、確認作業や情報共有の効率も上がっています。

『みえる!わかる!婦人科・産科・女性医療のくすり』を読んだ感想と気になった点

自己学習に向いている。めちゃ勉強になった

婦人科領域の薬は、学生時代も現場に出てからも、ずっと苦手意識がありました。

でも本書を読み進める中で、ようやくホルモンの流れと薬の位置づけがつながって、「そういうことだったのか」と思える場面が何度もありました。

婦人科はホルモンや略語も多く、正直とっつきにくい領域ですが、本書はその複雑な知識をわかりやすく整理して、体系立てて教えてくれます。

読み進めるのに時間はかかりましたが、それだけに得られる学びも大きかったです。

自己学習としてじっくり取り組むには、本当にオススメできる1冊です。

今まで断片的に覚えていた知識が、ようやく整理されて、薬剤師としての土台ができたような感覚がありました。

本書のおかげで、女性ホルモン関連薬の服薬指導に自信を持って臨めるようになりました。

(気になった点) 第2部と第3部の順番が逆なら、もっとスムーズに読めたかも

本書は「第1部:薬の一覧」「第2部:疾患と治療」「第3部:用語解説」の順で構成されています。

実際に読んでみて感じたのは、「第3部 → 第2部」の順で読み進めた方が理解しやすいかもしれない、ということです。

第2部では、女性特有の疾患とその治療に使われる薬剤について解説されています。ただ、そもそも女性ホルモンの基礎知識や身体の仕組みが頭に入っていないと、理解に時間がかかります。

一方、第3部は「用語解説」というタイトルながら、実際には“女性医療の土台となる知識”を丁寧に教えてくれる内容です。個人的にはここから読めば効率が良かったなと思いました。

もちろん、本書の章構成が間違っているというわけではありません。

ですが、婦人科領域に苦手意識のある方ほど、読む順番を工夫することで、よりスムーズに学べるのではないかと感じました。

『みえる!わかる!婦人科・産科・女性医療のくすり』をオススメできる人

婦人科領域は、薬剤師にとって(というか、私にとって)わかりにくい領域のひとつです。

特に女性ホルモン関連の薬は、名前や作用が似ていて混乱しやすく、「なんとなく」で対応してきた方も多いのではないでしょうか。

ここでは、実際に本書を読んで「このタイプの人にこそ読んでほしい」と感じた読者像をタイプ別にご紹介します。

どれか1つでも当てはまりそうなら、本書から得られる学びがあるはずです。

婦人科の薬がなんとなく苦手な薬剤師

薬の名前を見て、女性ホルモン関連薬だと気づくことはできる。

でも、それがエストロゲンなのか、黄体ホルモンなのか、あるいは別の作用機序なのかが、パッと頭に浮かばない

そんな方にとって、本書は婦人科領域を整理するきっかけになります。

ホルモンの基礎から薬剤の分類、使い分けのポイントまでを一貫して学べる構成です。

「なんとなく知っている」から、「自信を持って説明できる」へと一歩進みたい薬剤師にオススメできる1冊です。

自己学習で婦人科領域を深めたい人

自宅でじっくり婦人科領域を学びたい方に、本書はぴったりの1冊です。

ホルモンの基本から疾患ごとの治療薬まで、順を追って理解を深められる構成になっており、抜けていた知識を補うのにも役立ちます。

知識を「点」で持つだけでなく、「線」としてつなげて理解できるようになる構成です。

本書での自己学習を通じて、自分の言葉で説明できる力を身につけてください。

婦人科領域に関わる看護師や他職種の方

本書は薬剤師向けに書かれた書籍ですが、ホルモンの基本的な働きや疾患との関連、薬の選択理由まで丁寧に解説されており、看護師や他職種の方にも十分活用できます。

たとえば、患者さんから「この薬ってどういう作用があるの?」と聞かれたとき、医師に聞く前に自分で確認できる一冊が手元にあるだけで安心感が変わります。

専門的すぎず、かといって表面的でもない。

実務に役立つちょうどよいレベル感で、婦人科領域を学びたい他職種の方にもオススメです。

著者紹介

本書の編者は、淀川キリスト教病院産婦人科で医長を務める柴田綾子先生です。

産婦人科医としての豊富な経験をもとに、医師・薬剤師・看護師など多職種に向けて、婦人科・産科領域の薬についてわかりやすく整理された1冊をまとめあげられました。

執筆陣には、新潟大学医歯学総合病院をはじめとした病院薬剤部の先生方に加え、レディースクリニック・産婦人科に勤務されている医師、大学教員、現場の助産師、ライターまで、多様な職種の専門家が名を連ねています。

現場の視点と専門的知識のバランスが取れた構成であることが、この本のわかりやすさと実用性につながっていると感じました。

まとめ【女性ホルモン関連薬に強くなれる1冊】

婦人科の処方を見るたびに、なんとなくモヤモヤしていたあの感じ。

本書を読んでいくうちに、「そういうことだったのか」と整理されていく感覚が得られました。

難しい領域ですが、きちんと学べば確実に“自信”につながると実感しています。

最後に、本書の特徴や活かし方を簡単に振り返っておきます。

【本書で学べること】

・女性ホルモンの基本から女性の身体の仕組みをわかりやすく

・婦人科の疾患と薬のつながり(なぜこの薬が処方されるのか)

・薬剤の分類と特徴(服薬指導に使える知識) • 治療選択の背景や注意点

【本書の活かし方】

・第3部から読むと、ホルモンの整理がしやすくスムーズに理解が進む

・疾患と薬をリンクさせたいときは第2部、現場で薬の特徴をさっと確認したいときは第1部が便利

【女性ホルモン関連薬の色分けで記憶定着(のしんオリジナル)】

・エストロゲン → ピンク(女性らしさ)

・黄体ホルモン → オレンジ(妊娠維持=赤ちゃんを守る)

・FSH → 赤(ピンクを放出させる)

・LH → 黄色(黄体ホルモンを放出させる)

・GnRH → 青(司令塔(視床下部)のイメージ)

色で分類することで、ホルモンの流れと役割が視覚的に整理できる

【本書をオススメできる人】

・婦人科の薬に苦手意識がある薬剤師

・自宅でじっくり婦人科領域を学び直したい方

・婦人科に関わる看護師

・他職種の医療スタッフ

婦人科の薬が苦手でも、大丈夫です。

一つひとつ整理していけば、必ず自分の言葉で説明できるようになります。

本書は、その最初の一歩を支えてくれる1冊です。

苦手意識を「わかる」に変えるきっかけとして、ぜひ手に取ってみてください。

コメント